【洋上風力第3ラウンド】山形県遊佐町沖 30基の風車設置のレイアウト案を提示

2025/11/17

洋上風力第3ラウンド「山形県遊佐町沖」の第5回法定協議会が11月17日に開かれ、選定事業者が30基の風車設置のレイアウト案を示すとともに、来年4月から漁業影響調査を開始する考えを明らかにした。

1.丸紅を中心に 選定事業者は5社で構成

2.30基の風車の レイアウト案を提示

3.漁業影響調査を 来年4月に開始

4.8つの重点領域のうち 半数が漁業振興

5.地域の雇用創出は 3万2000人以上に

丸紅を中心に

選定事業者は5社で構成

山形県遊佐町沖の選定事業者(出典 山形遊佐洋上風力合同会社)

山形県遊佐町沖は2023年10月に再エネ海域利用法に基づく促進区域に指定され、24年12月に選定事業者を公表した。促進区域は、遊佐町の吹浦漁港南側から酒田市との境界にかけての約4100ha。選定事業者は、丸紅、関西電力、BP Iota Holdings Limited、東京瓦斯、丸高(山形県酒田市)の5社で構成する「山形遊佐洋上風力合同会社」。事業計画によると、発電設備は着床式。発電出力は45万kW(1万5000kW×30基、Siemens Gamesa Renewable Energy製)。運転開始予定時期は30年6月。BP Iota Holdings Limitedは、英国ロンドンに本社を置く BP p.l.c.の100%子会社。

山形県遊佐町沖の工事計画(出典 山形遊佐洋上風力合同会社)

第5回法定協議会が11月17日、遊佐町のパレス舞鶴で開催された。会議では、選定事業者の「山形遊佐洋上風力合同会社」が事業概要と今後の建設スケジュールを説明した。計画では、27年11月に陸上工事に着手し、28年4月に基地港湾である酒田港の利用を開始して29年3月から洋上工事に取りかかる。そして、29年7月から風車の据え付けを開始し、30年6月の運転開始を目指す。

30基の風車の

レイアウト案を提示

山形県遊佐町沖の促進区域(出典 資源エネルギー庁)

会議では、事業者側が30基の風車設置のレイアウトを公表した。風車を10基ずつ、海岸線に平行に3列に配置している。これまでの法定協議会の話し合いで、地域における漁業の状況等に鑑み、海岸線から1海里(1852m)より陸側の海域には海底ケーブル及びその附属設備を除く洋上風力発電設備など(ブレード回転エリアを含む)を設置しないこと。また、発電事業に支障を及ぼさない範囲で沖側からの設置を検討するとともに、陸寄りの発電設備の基礎などにおいて生じる蝟集効果がサケなどの稚魚に影響を及ぼすことが懸念される場合には、関係漁業者と協議のうえ必要な対策を行うことで合意している。

漁業影響調査を

来年4月に開始

事業者側は、来年4月から漁業影響調査を開始する考えを明らかにした。今年6月から3回にわたって漁業者からヒアリングしたあと、7月28日に漁業影響調査検討委員会の初会合を開催し、調査計画案を漁業関係者などに説明した。調査計画案については、年内に委員会の了承を得ることを目指している。

遊佐町沖ではヒラメやカレイ類が、春期には当該区域を含む海域で産卵するほか、当該区域は稚魚が成育し親魚の漁場としても利用されている。ハタハタ親魚は、12 月から 1 月に産卵のため当該区域付近の沿岸に来遊し、1 月から 6月には当該区域を含む海域が稚魚の成育場となる可能性が高いと考えられる。マダイは、春期には当該区域を含む海域で産卵するほか、当該区域は稚魚が育成し親魚の漁場としても利用されている。サワラ・ブリなどの回遊性浮魚類は、春期や秋期に当該区域で漁場が形成されている。イワガキは 8 月から 10 月に産卵し、岩礁などへ付着するまで 1 ヶ月程度の間、浮遊幼生として当該区域を含む海域を利用している。サケとサクラマスは、稚魚と成魚が当該区域を含む海域を回遊経路としている。アユは、冬期から春期に仔稚魚が当該区域を含む浅海域を成育場としていると報告されている。

これまでの話し合いでは、調査は洋上工事の着手の2年前に開始することを基本とし、工事期間中から運転開始後3年間を目安としたうえで、対象魚種の特徴や長期的な視点での影響を考慮し、漁業への影響評価に必要となる期間を設定すること。また、調査結果に基づき、影響の有無・程度の判断を行い、調査期間の延長や追加調査の実施の必要性を検討することで合意している。

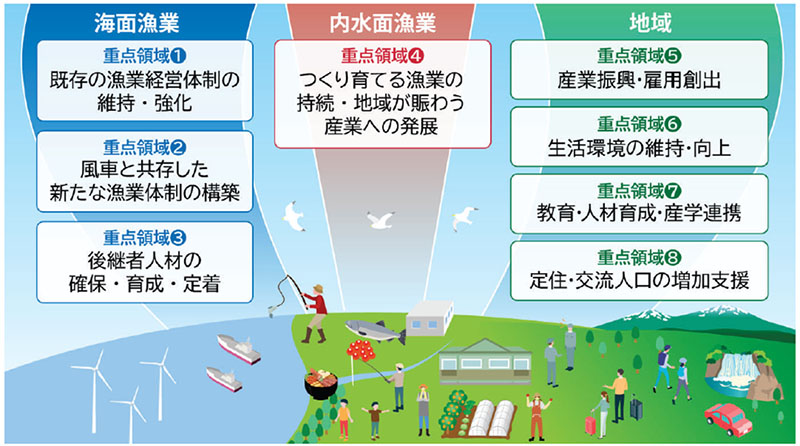

8つの重点領域のうち

半数が漁業振興

8つの重点領域(出典 山形遊佐洋上風力合同会社)

地域振興策としては、8つの重点領域を掲げている。そのうち、4つの重点領域は漁業関連の取り組みだ。海面漁業で(1)既存の漁業経営体制の維持・強化、(2)風車と共存した新たな漁業体制の構築、(3)後継者人材の確保・育成・定着、内水面漁業では、(4)つくり育てる漁業の持続・地域がにぎわう産業の発展に取り組む。そのほかの分野では、(5)産業振興・雇用創出、(6)生活環境の維持・向上、(7)教育・人材育成・産学連携、(8)定住・。交流人口の増加支援に取り組む方針だ。

風車の建設にあたっては、外部環境に左右されない継続的・安定的なハードに係るサプライチェーンを形成し、風車の主要部品の国産化・複線化・短納期化を図る。風車の主要部品以外についても、国内サプライヤーの洋上風力向け新技術・製品開発への支援に取り組むことで、電力安定供給を実現する。

それに加えて、詳細な人材育成計画の策定や教育期間と連携した雇用創出施策を講じるとともに、構成企業やグループ企業の豊富な人材プールを最大限活用した人材調達を行うことで、電力安定供給に必要な人材を確実に確保する。

地域の雇用創出は

3万2000人以上に

山形県遊佐町沖の経済波及効果(出典 山形遊佐洋上風力合同会社)

そして、発電事業と地域振興の取り組みを両輪として、地域への経済波及効果の最大化を目指す。また、国内調達を増やすとともに、風車メンテナンスの早期内製化などを通じて国内における経済波及効果の最大化を目指す。これにより、生産誘発額が地域で3886億円、国内全体で8916億円、雇用者誘発数は地域で3万2241人、国内全体で4万8698人と試算している。

DATA

取材・文/ウインドジャーナル編集部