【九電みらいエナジー】響灘洋上ウインドファーム進捗順調、22年度着工へ

2021/12/27

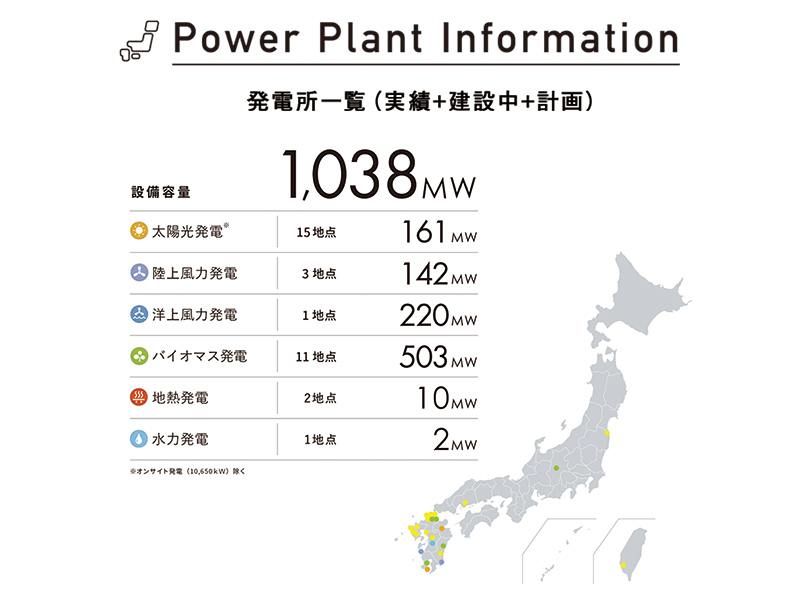

太陽光や風力、バイオマス、地熱、水力といった再エネの開発・導入を積極的に進める九電みらいエナジーの寺﨑正勝常務取締役(事業企画本部長)に、同社の強みや国内最大級の洋上風力プロジェクト「北九州響灘洋上ウインドファーム」(最大220MW)などについて聞いた。

※本記事は、WIND JOURNAL vol.1(2021年9月末発行)からの転載です。

再エネに強み

調査から運転・保守までワンストップ

――強みは?

九電みらいエナジーは地球温暖化防止やエネルギーセキュリティーの観点から、再生可能エネルギーに積極的に取り組むために、九州電力のグループ会社が各社で取り組んでいた再生可能エネルギーの取り組みを集結し、2014年に設立された会社です。太陽光、風力、バイオマス、地熱、水力の主力5電源をすべて開発し、運転をしています。弊社の強みは、そうした再エネ5電源を調査の段階から、事業化検討、建設の施工管理、建設後の運転、維持、管理まで、一気通貫でできるというところです。

もう一つの強みは、地域の課題を分かっているということです。弊社の親会社である九州電力は、設立当初から、九州の自然の恵みを活かした水力発電の開発などを進めてきましたし、弊社は地域の課題解決に貢献するために、再生可能エネルギーを活用した取り組みを通じて、地域のご支援をさせていただいています。

――22年度着工予定の「北九州響灘洋上ウインドファーム」の進捗は?

おかげさまで順調です。この洋上風力事業は、事業者が日本の海の中で安心して長期間洋上風力発電の運営ができるように、国土交通省が港湾法を改正していただき、北九州市が改正後に国内で初めて公募した第一号案件です。私どもは、何としてでもこの事業を成功させなければならないという強い使命感を持って、事業を取り組ませていただいています。

本事業では、現在「ウインドファーム認証」と言われる極めて技術的な審査を受けており、スタッフが審査の中で有識者の方々のご質問に対し、エビデンスを添えつつ丁寧なご説明をさせていただいております。この審査のゴールがある程度見えてきますと、着工に向けて大きく前進するものと思っています。

スケジュール的には21年末に最終投資決定(FID)をさせていただき、いよいよ着工に向けた取り組みを進めさせていただきます。大きな節目を迎えると思っています。

――秋田県由利本荘市沖の洋上風力事業(最大700MW)の進捗は?

響灘は港湾区域での事業ですが、秋田は一般海域における事業となります。今回、国が定めた促進区域を対象に第1回目の入札・公募、いわゆる「ラウンド1」が行われ、20年5月27日に公募が締め切られました。私どもはドイツの再生可能エネルギー会社、RWEリニューアブルズ社の日本法人と2社で提案書を提出いたしました。

――着工のめどは?

まだ審査の段階ですので、今後の審査、評価結果次第と考えています。審査、評価の結果、当方が選定されれば、一日も早く着工できるような取り組みを進めさせていただきたいと思っています。

「専用船不足」や「法整備」が課題

――洋上風力の課題は?

洋上風力発電の調査や工事は海上や海中での作業となりますが、日本国内での実績が少なく不慣れですし、インフラ整備も十分とは言えません。洋上風力発電所を「効率良く、安価に」作ることに関しては、残念ながら日本は発展途上にあると言えます。

例えば、洋上風力発電の開発では「基礎を制する者は、洋上風力を制する」と言えるくらい海底地質状況を正確に把握することが非常に大事なのですが、国内で海底調査専用の船は残念ながら数隻しかありません。また、調査は漁の時期を避けなければなりませんし、日本海側であれば、冬場は海が荒れますので5月から9月までの海が静穏な時期しか調査ができません。

工事の場合も全く同じです。大きく、重たい風車を安心して安全に効率よく設置するためには、専用の船、いわゆるSEP船(自己昇降式作業台船)が必要ですが、現在国内で使用できるSEP船は1、2隻です。このような状況を解消するため、五洋建設さま、清水建設さま、大林組さまなどが、より大きな船を建造中です。これらの船が市場に投入されてきますと、状況は良くなると思います。

また2~3年程度かかる工事期間中には、SEP船に工事作業員を運搬するための船が必要となります。風車が立った後も、メンテ作業員を運搬するための船が必要です。これらの船はクルー・トランスファー・ベッセル(CTV)と言われておりますが、現在国内には数隻しかありません。このように残念ながら、国内の作業船は十分に整っているとは言えません。

もう一つの大きな課題は法整備です。洋上風力の導入を促進する「再エネ海域利用法」が19年に施行され、洋上風力の取り組みができるようになりましたが、海上で大型風車の工事を想定した技術基準や法整備はこれからで、現状では従前の法令、基準を準用しながら工事をしなければならず、効率的な作業ができる環境にあるとは言えない状況です。

洋上に「分がある」

風の質・発電量・効率・可能性の点で

――日本国内で、陸上よりも建設コストがかかるとされる洋上を推進する背景は?

陸上では「線」の開発に対し、洋上風力では「面」の開発ができるところに優位性があります。陸上では、風況の良い場所が山の尾根沿いに限られるため、風車の設置箇所が絞られてしまいます。一方で洋上風力では風況が均一なため、風車を面的に配置できるので一つのサイトで大きな電力を生むことができます。

風の質も違います。陸上では地形の影響を受けますが、海の上は凸凹がありませんので、比較的強い風を一定の方向からとらえることができます。

また風車部材の輸送について、陸上では大きな部品を港で船からあげて、専用のトレーラーで町の中を通り、場合によっては山の中に道を切り開く必要があり、洋上よりも制約を受けると言えます。先日、弊社は3・4MWの陸上風車を運搬したのですが、輸送作業は大変でした。響灘で採用予定の風車はこれよりも3倍の出力を持つ9・5MWであり、これを陸地で輸送するとなるとより一層大変な作業になります。このため洋上は陸上に比べ、大型風車を安定的に運搬できることから、比較的輸送効率が良いと言えます。

さらに、洋上風力の開発は当面「着床式」だと思いますが、将来的にはもっと沖合での「浮体式」の開発も出てくると思っています。その面からも、発展可能性があると思っています。

このように、風の量、風の質、輸送効率、そして発展性という点から、洋上の方に「分」があると言えます。

ちなみに日本の領海を含む排他的経済水域(EEZ)の総面積は世界第6位です。この優位な点を活用しない手はありません。

――20年12月にまとめられた「洋上風力産業ビジョン」は「30年までの10GW」、「40年までの30GW~45GW」という方針を初めて打ち出しました。

民間企業が投資を行う時、投資回収の予見性が求められます。国が市場規模を提示せず、導入目標もコミットしていない中では、民間企業は安心して投資することができません。

今回、「洋上風力産業ビジョン」の出発点において、国が市場規模を示し導入目標をコミットしたことは、非常に心強く思っています。規制や法令、基準の整備が洋上風力の開発速度に追いついていない面はありますが、ようやくスタートラインに立てたと思っています。

PROFILE

九電みらいエナジー

常務取締役 事業企画本部長

寺﨑正勝氏

潮流発電機500kWの海底設置工事に現場立ち会う寺﨑氏 五島市の奈留瀬戸沖、DP船の甲板にて

西南学院大学商学部卒業後、九州電力株式会社入社。同社社長室副室長(経営政策担当)を経て、株式会社九電ビジネスフロント代表取締役社長、九電みらいエナジー株式会社の取締役企画本部長、取締役事業企画本部長を務め、現在に至る

問い合わせ

九電みらいエナジー株式会社

福岡県福岡市中央区薬院3-2-23 KMGビル8階

TEL:092-981-0981

取材・文:山村敬一

WIND JOURNAL vol.1(2021年秋号)より転載