台湾から見た日本の洋上風力発電とは、着床式洋上風力発電が進む最前線リポート

2025/10/23

着床式洋上風力発電が進む台湾の現状を知りたくて、エネルギー総合展「エナジー・タイワン」を取材した。台湾の最新事情をリポートする。

メイン画像:タイヤ・リニューアブルエナジーのブースでBWイデオルが講演した。(筆者撮影)

3段階の開発戦略

供給網の形成に課題も

台湾は、洋上風力発電の開発戦略を2015年からの「デモンストレーション(師範)」、20年からの「ポテンシャル(潜力)」、25年からの「ゾーン(区塊)」という3段階に分けている。第一段階では、20年までに台湾海峡北部のフォルモサ1洋上風力発電事業など合計238MWを開発した。第二段階では25年までに5500MWの開発目標を掲げているが、達成は困難だとみられている。サプライチェーンを域内に形成するため、台湾企業の優先的な活用を開発事業者に求めたこと(昨年11月に要件を緩和)や、洋上風力発電の電気を取引する電力購入契約(PPA)が普及していないことなどが課題とされている。

海外企業の台湾法人

日本市場への関心高く

台湾貿易センターが主催するエネルギー関連産業の総合展示会「エナジー・タイワン」は、昨年10月上旬に開催された。会場の台北南港展示センターは、東京ビッグサイトの半分くらいの広さだろうか。展示会事務局によると、同時開催展とあわせて2万人超が来場したという。

大きなブースを出展していたのは、台湾の総合エネルギー企業であるJ&Vエナジーテクノロジー(雲豹能源)だ。同社はローカルの発電事業者で、21年、台湾の発電事業者やサプライヤーと「洋上風力台湾チーム」を結成した。アジア太平洋地域での洋上風力発電開発を視野に入れている。

J&Vエナジーテクノロジーのブース。(筆者撮影)

同じく台湾の発電事業者であるタイヤ・リニューアブルエナジー(台亜風能)は、フランスや日本で浮体式基礎を設置した実績があるBWイデオル(フランス)を招待し、同社の「ダンピング・プール®」という特許技術についての講演を行なった。これから浮体式洋上風力発電に取り組む台湾にとって、注目度の高いテーマだ。

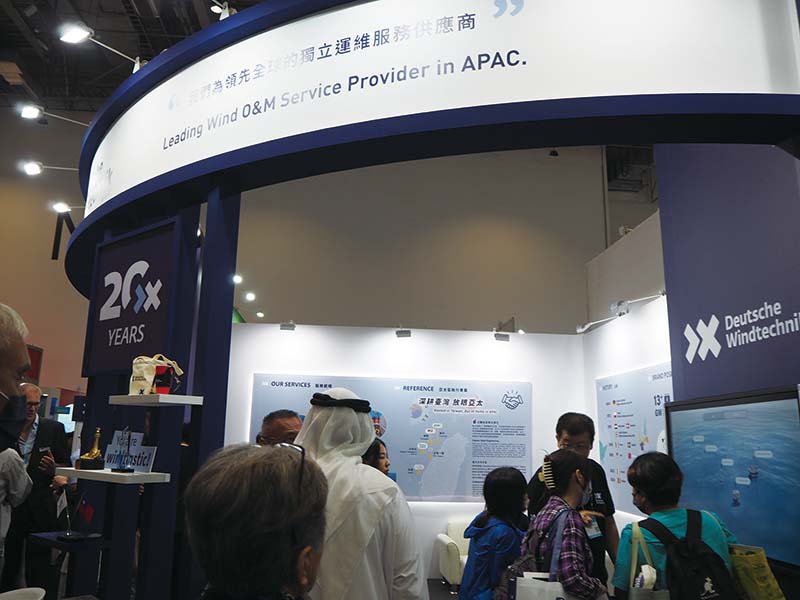

洋上風力発電施設向けのO&M事業に関して日鉄エンジニアリングと協業しているドイチェ・ウインドテクニク(ドイツ)は、台湾に事業拠点がある。フォルモサ1・2洋上風力発電事業をはじめとする実績や、アジア太平洋地域をターゲットにしていることをアピールしていた。

にぎわうドイチェ・ウインドテクニクのブース。(筆者撮影)

また、洋上風力発電の建設やO&MサービスのプロバイダーであるOEGリニューアブルズ(英国)の担当者に日本から来たことを伝えると、日本の今後の促進区域指定の見通しや、洋上風力公募の動向などについて詳しく質問された。同社は昨年5月、日本の大手商社とパートナーシップの覚書を結んでいる。

アジア太平洋地域を

ふかんする視点への気付き

海洋調査やO&M、人材育成など幅広い事業を展開しているインターナショナル・オーシャン・グループ(国際海洋集団・台湾)のイーサン・ワンCOOは、「台湾では着床式洋上風力発電が進んでいますが、台湾の市場は他の地域と比べて大きくありません。それに比べて、日本には浮体式洋上風力発電を含めると大きな市場があります。台湾と日本がさまざまな面でコラボレーションすることで、双方の市場にとって好ましい影響が生まれることを願っています」と話していた。

インターナショナル・オーシャン・グループのイーサン・ワンCOO(右)と筆者。

欧州では、北海を囲む英国、オランダ、ドイツ、デンマークなどの国々が1つの市場ととらえられている。欧州などの企業の中には、シーメンスガメサのように台湾を通じて日本や韓国へアプローチを強めている企業もある。新たな洋上風力発電産業を日本国内で成長させるには、より広い視野で市場の動きをつかむことが大切だと気付いた。

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

WIND JOURNAL vol.8(2025年春号)より転載