画期的O&M手法の登場か!? 赤外線カメラの“非接触検査”

2022/09/01

風力ブレードの落雷痕や傷の早期発見を可能にする新たなO&M手法が、今まさに産声を上げようとしている。赤外線カメラによる非接触検査という独自の技術を極めた讃宝住設に、当誌が初めてスポットを当てる!

赤外線カメラで傷を早期発見

建築物の診断で培った技術

風力発電設備が設置される風況のよい場所は、人がアクセスしにくい山頂や海上などである場合がほとんどだ。こうしたエリアでは、風力発電機のブレードが落雷などの被害を受けるのは珍しいことではない。しかし、アクセスが困難な風力発電設備の点検・修理コストは膨らみやすく、そもそも、こうした専門技術を身につけた技術者の数も、国内ではまだ十分とはいえない。そのため、風力発電設備のO&Mにおいては、専門人材の確保と同時に、コストやダウンタイムの低減が大きな課題として立ちはだかっている。

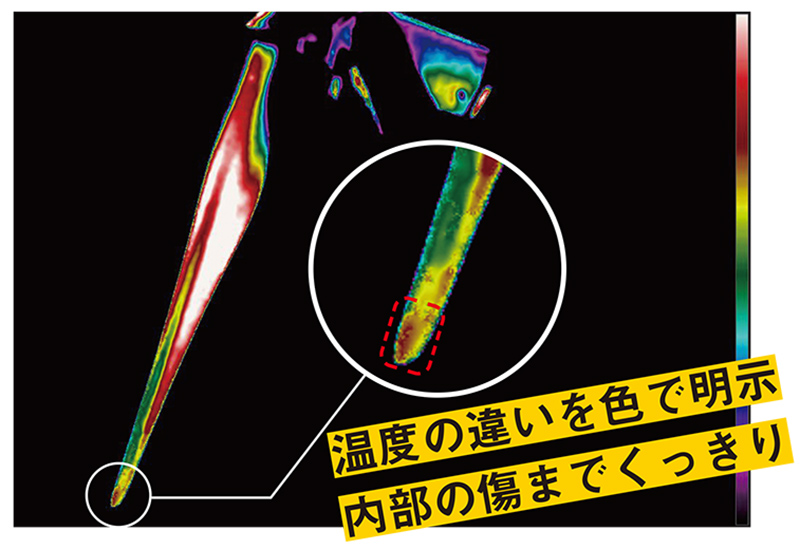

そんな課題にうってつけの解決策といえるのが、讃宝住設が開発中の赤外線カメラを用いた非接触の検査方法だ。風力発電機のブレードなどの表面温度を計測するだけで、触れることなく異常を検知できるという。赤外線カメラは、表面の微細な温度差を検知し、視覚的にわかりやすく映し出す。落雷痕やFRP積層に何らかの異常があると、そこだけ熱伝導率が変化するため、それを赤外線カメラが写しとるのだという。容易にアクセスできない風力発電設備にとっては、まさに画期的なO&M技術になり得る。

風力発電設備の点検に赤外線カメラを用いるというアイディアは、建築物の赤外線診断事業を行う、讃宝住設の代表取締役である長谷川武氏の発案だ。建築業界では、建築物の非破壊検査として赤外線カメラによる診断が行われてきた。「建築業界では、多くの事業者が赤外線診断を行うようになりましたが、より高精度の赤外線診断を行うには特殊なノウハウが求められます。当社がこれまでに培った実績をもとに、非接触という赤外線診断のアドバンテージを最大限に発揮できる領域を模索したところ、風力発電分野にたどり着いたのです」という長谷川氏の言葉には、情熱がみなぎる。

特許も取得した独自の技術

落雷の内部損傷もはっきりと

讃宝住設による赤外線カメラを用いた非接触検査には、大きな特徴がある。それは、風力ブレードに一切の加工を施すことなく検査できるという点だ。これまでも、赤外線カメラを用いたブレードの検査技術は、国内外で研究されてきた。しかし、大半は、ブレードに特殊な塗装などの加工が必要であり、稼働済みの風力発電設備では活用が難しかったという。

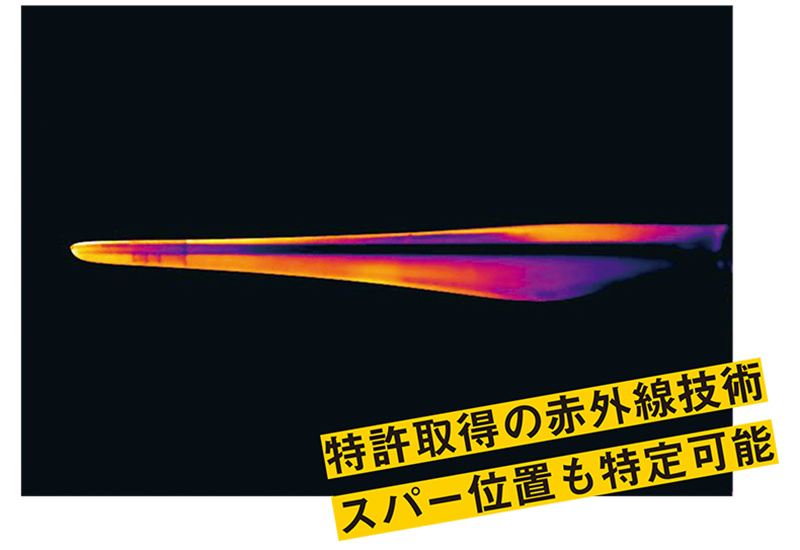

長谷川氏は「当社には、どのような条件下でブレードを撮影すれば、適切に診断できるかという技術の蓄積があります。そのため、ブレードへの加工を必要とせず、正確な診断が可能なのです」と胸を張る。ブレードをそのまま撮影するだけでよいため、風力発電機のメーカーや新設・既設を問わず診断することが可能だ。讃宝住設では、独自の技術に関する特許も取得している。

風力ブレードの点検に関しては、日本風力発電協会が「風力発電設備ブレード点検および補修ガイドライン」という自主指針を発行している。この指針では、ブレード内部も点検することが推奨されており、ブレードをハンマーなどで軽く叩き音を確認する打音調査という点検手法が例示されている。しかし、赤外線診断でもブレード内部の不具合を発見することができるという。長谷川氏は、落雷の被害を受けたブレードの外観を赤外線カメラで映すと、表面の落雷痕よりも内部の損傷が大きく広がっていることもあると警鐘を鳴らす。

「風力発電設備の修繕には高額なコストが発生しますが、設備の大型化に伴い、コストはさらに増大するでしょう。大きなトラブルが起きてからではダウンタイムも長く、発電の機会損失も膨らんでしまいます。そうならないために、建築分野で有効性が示された赤外線診断を風力発電設備に応用することは、極めて意義があると考えています」(長谷川氏)。また、讃宝住設では、赤外線カメラで撮影することでブレード内部のスパー(骨組み)の位置も特定でき、落雷被害の程度を判別することも可能だという。

同社では、赤外線診断技術の検証やさらなるブラッシュアップのために、実証実験のパートナーを募集しているという。陸上風力発電での実験を経て、洋上風力発電への展開も視野に事業化に取り組みたいとしている。同社の拠点である香川県には洋上風力発電事業の計画はないが、国を挙げたプロジェクトの一助になりたいという長谷川氏の熱意には並々ならぬものがある。

温度はウソをつかない!

落雷による内部損傷も一目瞭然!

このブレードの場合、示した範囲で内部損傷が発生。

讃宝住設の赤外線カメラ技術なら、2cm程度の傷や落雷痕、スパー(骨組み)の位置まで判別できる。ブレード表面の傷は小さくても、内部には落雷痕が広がっていることもある。補修の内容や優先度は落雷の位置によって異なり、中でも、スパーへの損傷の有無は、補修方法を大きく左右する重大な問題だ。落雷痕を早期に発見することができれば、安全面はもちろん、修繕費用の圧縮や発電機会の逸失を防止したりする効果が期待できる。

洋上風力のブレード監視の将来像

<メンテナンス効果>

●撮影するだけの非接触検査でO&Mコストを低減

●目視では見落としやすい小さな落雷痕も早期に発見

●打音検査なしでブレード内部の異常まで検知が可能

●ブレードの状態を遠隔・リアルタイムでしっかり監視

●新設・既設やメーカーも問わず、特殊な塗料も不要

●陸上風力はもちろん洋上風力にも応用が可能

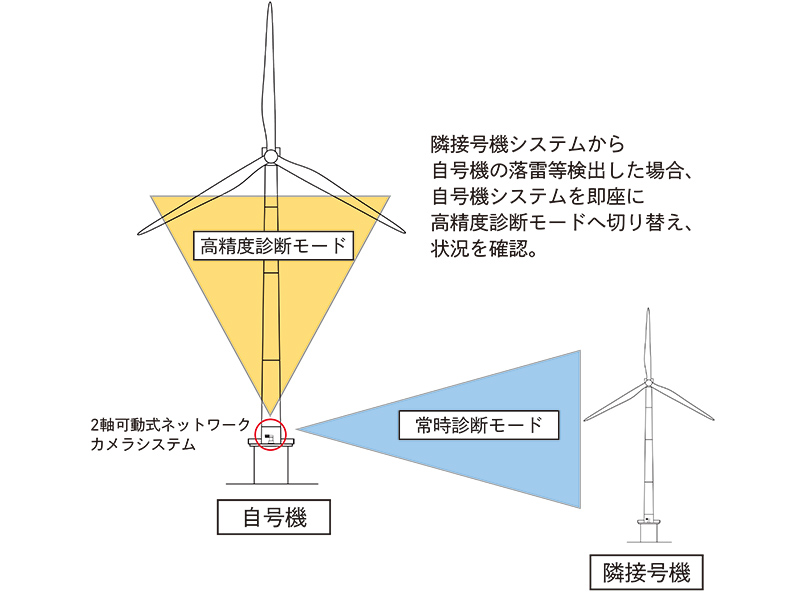

<2パターンの監視方法>

可動式システムの「常時監視モード」と「高精度監視モード」。常時は隣接機を監視し、自号機で落雷などの異常が検知されると、即座に高精度の監視に切り替える。

●高精度監視モード

カメラの設置された自号機のブレードを撮影するため、垂直方向へ機材をセットする。遠隔・リアルタイムで画像診断を行う。

●常時監視モード

常時は、隣接する号機の方向へカメラをセット。落雷などの状態監視を行う。カメラ1台で複数号機を監視することで、導入・保守コストの低減を図る。

PROFILE

有限会社 讃宝住設

代表取締役社長

長谷川 武氏

問い合わせ

![]()

有限会社 讃宝住設

TEL:087-845-5603

事業者/研究者

実証実験パートナー募集

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

WIND JOURNAL vol.3(2022年夏号)より転載

Sponsored by 有限会社 讃宝住設