浮体式洋上風力の新たな産業戦略を公表 魅力ある市場づくりが緊急の課題

2025/10/03

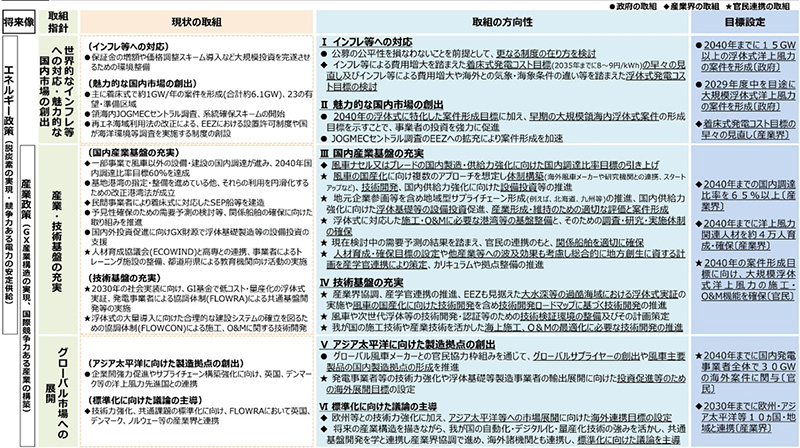

経済産業省は8月26日の有識者会議で、第2次洋上風力産業ビジョンとして浮体式洋上風力などに関する新たな産業戦略を公表した。しかし、現状では洋上風力発電の事業採算性や予見性が不透明となっている。新たなビジョンを活きたものにするためには、魅力ある市場とするための具体策の提示が緊急の課題となっている。

2040年までに

15GWの浮体式案件形成を

政府の浮体式産業戦略(出典 経済産業省)

2020年に策定した第1次洋上風力産業ビジョンでは、再生可能エネルギー主力電源化の「切り札」として、30年までに10GW、40年までに浮体式を含めて30~45GWの案件形成を目指す方針を打ち出していた。今回のビジョンでもこの目標を維持しつつ、40年までに浮体式洋上風力で、原発15基分にあたる15GW以上の案件形成を図るとともに、29年度をめどに大規模浮体式洋上風力発電の案件形成を目指す考えだ。

しかし、日本国内の洋上風力発電は、資機材や輸送費、建設費の世界的な高騰の影響を受けて事業性が低下している。第1ラウンド3海域を落札した三菱商事も撤退を正式表明し、事業の採算性や予見性に疑問が生じている。着床式よりもさらにコストが高い浮体式洋上風力発電では、より手厚い国の支援策が求められることになる。

こうした状況のなか、今回のビジョンでは「インフレへの対応や魅力的な国内市場の創出」を取り組み指針の筆頭に掲げている。その一環として政府は昨年11月、事業実施の確実性を高めるため、①撤退や遅延を抑止する保証金制度の見直し、②収入・費用の変動などに伴うリスク分担のあり方の観点から価格調整スキームの導入、といった見直し案を示している。そのうえで公募の公平性を損なわないことを前提として、制度のあり方についてさらなる検討を行うほか、着床式の発電コストを35年までに8~9円/kWhとする産業界の目標を見直す方針だ。また浮体式についても、競争力がある強靱なサプライチェーンの構築に向けて、産業界において発電コスト目標の検討を開始するとしている。

産業基盤構築、海外展開も

魅力ある国内市場の構築が大前提

浮体式洋上風力発電の事業化を検討している岩手県久慈市沖

第2次洋上風力産業ビジョンの取り組み指針としては、次に「産業・技術基盤の充実」を挙げている。ナセルやブレードの製造・供給力強化に向けて、国内調達比率の目標を引き上げるため、海外風車メーカーの国内工場誘致や、海外研究機関、スタートアップ企業との連携による技術開発、地域サプライチェーンの構築、大水深での浮体式の実証、人材育成などについても言及している。

しかし、産業・技術基盤の充実については、新たなビジョンの大前提である魅力ある国内市場が構築されなければ具体化していくことはない。さらにその次に位置づけられている「グローバル市場への展開」も同様である。国内での産業基盤が形成されて初めて、アジア太平洋に向けた製造拠点の創出や標準化といった海外への展開が可能となる。ただ、公募占用指針の見直しに関する有識者会議では、事業の予見性確保のための海域占有期間の延長は認められるとしても、発電事業者側が求めている長期脱炭素電源オークションへの参加や、基地港湾の利用料の見直しについては関係省庁が慎重な姿勢を示している。

また、コーポレートPPA市場の規模の小ささについても取り組むべき課題として指摘されている。これを拡充するため、コーポレートPPAで再エネ電力を購入する企業を対象に、再エネ賦課金の免除を発電事業者側が要望しているが、関係省庁は国民負担が増えることを理由に慎重な姿勢を崩さない。洋上風力発電市場の活性化や事業採算性の向上につながる具体的な政策は、いまのところまだ見えていないのが実情だ。

DATA

取材・文/宗 敦司