「総合拠点化」目指す北九州・響灘地区。佳境迎える「グリーンエネルギーポートひびき事業」

2022/02/21

いずれ「浮体式」がメジャーに

浮体式(バージ型)洋上風力設備 提供:NEDO

一方、洋上風力のフィールドについては、「着床式」は展開できてもせいぜい陸から10キロ程度まで、それ以上となれば水深が一気に50メートル以深になったりします。そうなるともはや「着床式」ということにはなりません。このため、日本の一般海域のほとんどでは、「浮体式」がメジャーになっていくのではないでしょうか。

「セミサブ型」が主流へ

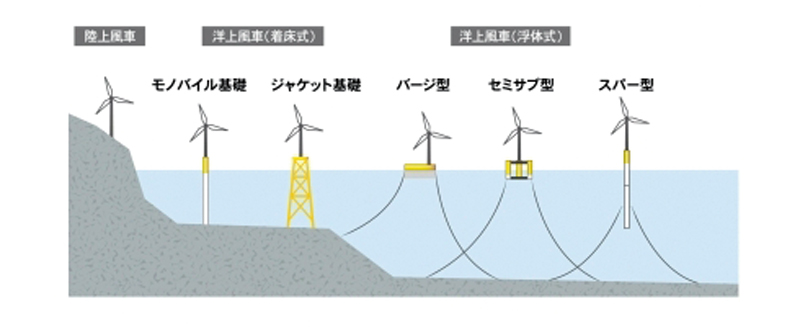

洋上風車の種類

――北九州沖で国内初のバージ型浮体式洋上風力発電システムの実証運転が進んでいますが、商用ベースで運営する場合、最低でも何基ぐらいの設置が望ましいのでしょうか?

「浮体式」については、例えば本市の一般海域で実証が行われている「バージ型」と、長崎県五島市沖では、釣りの浮きのような形の「スパー型」という基礎形状があります。それに加えて、基礎の半分が海に沈み、それをチェーンなどで海底と接続する「セミサブ型」と呼ばれるものがありますが、今後はこちらが主流になっていくのではないかと思います。

一方、商用ベースで必要な発電量はというと、一般的に、20~30万kWのウインドファームを作らなければ採算を取ることは難しい。現在、風車自体も大型化していますから、例えば10MWに近いサイズであれば、商用ベースで20~30基程度は必要となると聞いています。

「50年脱炭素宣言」で追い風

――菅義偉首相の「2050年脱炭素宣言」をどう受け止めますか?

本市としては、洋上風力の産業競争力強化に向けた官民協議会が20年7月に立ち上がったことが大きな転換期であったと感じています。(菅首相の宣言により)ようやくグリーン社会が到来するものと確信するとともに、本市の進める総合拠点化にも強力なフォローの風が吹いたことを実感しています。ご尽力いただいた政府関係機関には感謝申し上げます。

――その官民協議会が20年12月15日、「洋上風力産業ビジョン」をまとめ、「30年までに10GW」「40年までに30~40GW」の案件形成を目指す方針を初めて示しました。

30年までの大きな数値が示されたことは、世界の投資家にとって、相当に大きなポイントになってくるでしょう。その投資家の方々と一緒に仕事をさせていただく我々としても、エンカレッジされることだと思っています。

――特に「30年までに10GW」は、18年に閣議決定された第5次エネルギー基本計画の「30年までの0.82GW」の10倍を超えるものであり、非常に野心的な目標です。

確かに、高すぎるハードルを持ってきた感がありますが、目標数値は、野心的であった方が良いと思っています。風車のサイズにもよりますが、10GWは、現時点では最大の大きさだと言われている9.5MW~10MW程度の風車が1000本となります。それが、実は(商用化から30年まで)5年間ですが、10年間だとして、年間100本建てることが、それをバックアップするサプライヤーの観点から考えて不可能かというと、仕組みさえできていれば、「とんでもない」という数字ではない気がします。

ただし、実質は5年間なので、年間200本の風車を建てることになります。しかし、例えば、それを支える基礎構造物(主にモノパイル)を造ることができる会社は、現時点では日本にありません。毎年200本を海外から持ってきて、約1000トン/本を超える部材をどこの港にどうやって揚げ、どこに保管していくのかというように、細かい話をすると、「これは相当に詰めて整理しておかなければ、行き詰まってしまう」という気もしています。やり方によっては、達成可能な目標数値かもしれません。

ただし、繰り返しになりますが、それらをハンドリングするためのインフラや緩和すべき規制なども多くありますから、トータルで本当にやれるのかというと、相当に頑張らないと厳しいだろうと感じています。

「道なき道」歩いてきた

――事業の「魅力」は?

キーワードは、120年のモノづくり産業の町、130年の港湾都市ということです。周りで誰もやっていないことをこの10年間、特に最初の5年間は手探りでやってきました。少し格好良く言うと「道なき道を歩いてきた」というところもあります。その分、苦労も多かったのですが、やりがいは言うに難くありません。

軌道に乗せるまで、あと5年はかかりますから、このモチベーションを維持することで、また次につながっていくのではないでしょうか。これがプロジェクトの一つの魅力だと感じています。

PROFILE

北九州市港湾空港局 理事

光武裕次氏

北九州市に入職後、旧運輸省(現・国土交通省)国際臨海開発研究センターの港湾管理運営・需要予測専門家としてODA事業に参画。同市港湾局響灘整備推進室主幹、同局部長(エネルギー産業拠点化推進室長)などを務め、現在に至る。

取材・文:山村敬一

WIND JOURNAL vol.1(2021年秋号)より転載