洋上風力第1ラウンドは価格の妥当性、事業実現性に課題。地域調整、産業化にも疑義あり

2022/03/18

不明瞭な「事業実現性」

――価格以外の評価基準である「事業実現性」はどうでしょう?

定性評価となる「事業実現性」の評価については、不可解な点が多々あります。三菱商事Gは、価格評価だけでなく、事業実現性においても評価されています。能代で1位、他の2ヶ所は2位という結果でしたが、これには評価が高すぎるという違和感を禁じ得ません。

第1ラウンドの応募事業は、価格(定量)で120点、事業実現性(定性)で120点の合計240点で評価されました。価格については最低入札価格が120点満点を獲得しますが、事業実現性については個別評価項目の積み上げとなり、今回は最高点で88点、91点、98点に留まりました。価格と定性とで1:1になっていないことは、大きな課題です。

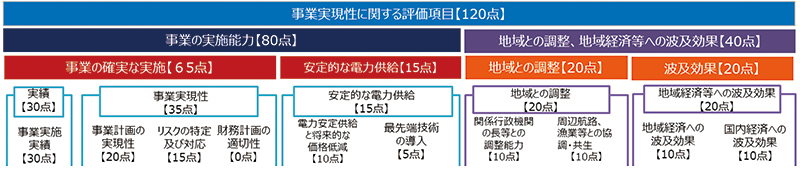

個別評価項目は、「事業の実施能力」80点と「地域との調整・波及効果」40点から成ります(表3)。地域調整等は、「地域との調整」20点と「地域経済等への波及効果」20点(うち地域波及は10点)の合計となりますが、セントラル方式ではない今回は、地域調整は本来最大の評価項目です。

事業の実施能力は、「実績」30点、「事業実現性」35点、「安定的な電力供給」15点で構成されています。これらは、「事業計画の実現性」「リスクの特定及び対応」「財務計画の適切性」「電力安定供給」「最先端技術の導入」の項目から成っています。「実績」以外は、重複しており、また「価格」との関連性があり、評価が分り難いのです。価格、機種選定、リスク判断、計画、運開時期等は同根といえるのです。

●事業実現性に関する評価(表3)

出典:経済産業省・国土交通省:洋上風力促進小委員会・WG中間報告(2019/4)より抜粋

――三菱商事には、欧州での優れた「実績」がありますね?

入札結果について、個別評価項目ごとの点数は公開されていませんが、例えば30点を占める実績や35点の事業実現性において、三菱商事Gが相対的に優れているとは言い切れません。

たしかに、ロンドンアレイの送電事業やボルセレ3・4発電事業など、既に海外の洋上風力で活躍しています。オランダの大手総合エネルギー事業会社「Eneco」との提携・協業、そして買収によりノウハウもアピールできます。

しかし、厳しい見方をすると、送電事業の実績はあっても、発電事業に関しては権利の取得や売却が多く、実際に建設・運営している事業は限られており、Enecoに多くを依存していました。また、三菱商事・三菱商事エナジーソリューションズは、国内において自社メインで実施している風力発電事業はありません。

コンソーシアムの一員であるシーテックは中部電力の再エネ子会社であり、中部地区を主に国内で風力発電事業を展開している中堅事業者です。また、ウェンティ・ジャパンは北都銀行の子会社であり、地元の陸上風力事業に出資しています。このグループで洋上風力を運営できるか、不安なしといえるでしょうか。

一方、他の応募者の事業実施能力は折り紙付きです。日本の風力デベロッパーのベスト4であるユーラスエナジー、電源開発、日本風力開発、コスモエコパワー、そして東電は外資トップクラスと組んで応募していました。ユーラス・日風開の国内1、3位コンビは欧州シェア断トツ1位(17%)のOrstedと組みました。Enecoのシェアは2%です。

――「地域調整」に対する評価は妥当でしょうか?

「地域との調整」は自治体が10点、漁業協同組合(魚組)等が10点です。地元からは、そもそもこの点数配分が低いという不満の声が挙がっていましたが、実際、地域調整を重視してきたグループが選ばれなかったことに落胆している向きも少なくありません。

私の得た情報では、地元に真剣に向き合っていたグループは、能代・男鹿・三種での大林組・日風開・住友商事であり、由利本荘でのレノバ・日風開であり、地元の信頼は厚く評価にも高いものがありました。市町村や漁組はこれらの事業者を県に推薦したと考えられます。地元調整が相当に進んでいたため、運開時期も早期に設定されていました。

これらの事業者の価格をみると、大林組・レノバ・日風開が高く、三菱商事Gを除く他のグループは一段低く、三菱Gは極端に低いという3層構造となっていました。三菱商事Gは、地域調整の劣位を価格で挽回しようとしたと考えることもできるでしょう。

――どうして、魚組や地元市町村の理解が重要なのですか?

それは、地元の理解がないと風況や海底地盤調査が困難で、建設費やスケジュール、安全性の評価を固めることができないからです。送電線敷設ルートを固めることもできません。とくに漁業協同組合は最大の関係者であり、ここの了解がないと海域を占用できないことは再エネ海域利用法にも明記されています。

地域調整は風力開発そのものなのです。今回の入札は、国が開発段階を担う「セントラル方式」ではなく、従来型の風力事業です。本来、事業者の開発力が評価されるべき公募だったはずなのです。従来型開発の可否は地元調整が8~9割を占めるので、地域調整は100点分のイメージがありました。

入札第2ラウンドに向けて

――今回の入札結果がもたらす影響、懸念されることは?

まず、「三菱商事Gは事業遂行できるか」という点です。先ほど申し上げたように、三菱商事自身は風力発電事業運営の経験に乏しく、かといって子会社Enecoがすべてを運営する訳にはいきません。シーテックは、まだ中堅の風力事業者です。実績不足、2方面3ヶ所の同時建設、そして今後、低く見積もったリスクが、コスト増・遅延になって顕れることが懸念されます。

また、国家戦略である「洋上風力産業化が挫折しないか」は非常に気がかりです。現実を無視した低価格はサステナブルなのか疑問であり、産業化を阻害する可能性もあるからです。財務力のある事業者のみ参入機会を確保できるような認識が広がれば、洋上風力事業への参入意欲は減退し、競争環境は悪化してしまいます。国主導の戦略を受けて建設事業者、サプライヤーの期待は高まっており、既に大規模投資に踏み切っている事業者も少なくありませんが、この熱気に冷水を浴びせることにもなりかねないのです。投資意欲の減退は、国内産業化やコスト低下を阻害します。

そして、地域調整に熱心な事業者が消えることで、地域の受容性が低下することも心配です。地域貢献の視点を無視されたと受け取られ、地域が開発に後ろ向きになってしまっては、洋上風力の普及など望めません。

――入札制度の改善点、いますぐに成すべきことは?

評価基準の早急な見直しが必要です。国が先行開発を行うセントラル方式が導入されるまでは、実績・開発力等の定性評価が重視されるべきです。価格評価:実現性評価は、現在1:1ですが、これを1:2~3とすべきです。地域貢献評価(地域との調整・波及効果)は現状40点ですが、これを引き上げる必要があります。実現性評価全体の1/2~1/3が妥当でしょう。また、最低価格の導入についても検討する必要があります。

そして、なによりも大切なことは、第1ラウンドの結果を正しく総括することです。そのためには、評価者を明らかにするとともに議事録を公表し、評価基準と審査は適切だったのかを精査しなければなりません。落札事業内容の公開も不可欠であり、とくに価格構成(建設、運転、金融、利益)は必須です。参加した外資の情報未公開への憤りは大きく、海外からは日本の計画は後退したとの見方も出ているようです。

このまま不透明な状況で、次やその次の入札を続けることは、国内サプライチェーンの一画を担おうとしている事業者や、長期的な雇用と価格低下を享受すべき消費者を含め、誰もハッピーにはなれません。早急な情報開示と結果説明を求めます。

取材・構成:廣町公則

WIND JOURNAL vol.2(2022年春号)より転載