激変する世界のエネルギー環境と取り残される日本の悲劇

2022/11/21

長引くウクライナ危機は、日本のエネルギー環境にも大きな影響を与えている。円安も進行する苦境を脱するために、日本はどのようにするべきか。エネルギージャーナリスト・北村和也氏による連載コラム第37回。

世界に遅れをとる

日本の再生エネルギー

ウクライナ侵略という、軍事専門家でさえ予想できなかった事態は、あらゆる面で世界にパラダイム変換を起こしている。

ロシア経済のほぼ唯一の稼ぎ頭が化石燃料の輸出であったことから、エネルギーにもかつてないほどのインパクトを与え続けている。特に欧州は、ロシア産の安い天然ガスに頼る国が多く、大慌てで脱ロシア依存を進めている。それぞれの国は、短期、中長期のエネルギー戦略を緊急に立て、高騰などの対応に躍起である。また、脱炭素化の行方にも大きく影響している。これまでの政策の大幅な見直し、特に再生エネの拡大などの急激な前倒しを既に欧州各国は発表している。

一方、日本の動きは、緩慢な上に的外れで、危機感が感じられない。ことの重大さに気づいていないと言われても反論できないレベルであろう。

今回のコラムでは、侵略行為が巻き起こしたエネルギー費高騰とその対応を、欧州と日本を比較しながらまとめてみたい。

カーボンニュートラルの急進行と

ウクライナのWインパクト

エネルギー費の値上がりは、欧州では昨年後半から顕著になっていた。状況は以下である。

世界の経済が新型コロナの影響から急激に持ち直しエネルギー需要が戻ってきた一方で、化石燃料からの脱却の進行と再エネの拡大がアンバランスになった。また、欧州での風力発電が珍しくやや不振だったことも加わり、特に天然ガスの不足感が膨らんで、高騰を始めた。

欧州の電力卸売市場は敏感に反応し、昨年、2021年のスポット価格の平均が、ドイツで3倍に跳ね上がった。それでも10円程度なので、日本の関係者から見れば安く思えるかもしれないが、前の年は3円から4円だったことを考えると、穏やかではいられないであろう。

高騰は日本にも伝播し、昨年秋からの高値の長期化につながる。当初は、資源エネルギー庁も、日本の市場もグローバル化してきたと余裕を見せていた。

ところが、それにロシアによる侵略が重なった。マーケットはダブルパンチを浴び、値上がりは長期化している。

対応にフル回転する欧州と

ドイツの失敗

ヨーロッパは、今回の侵略での当事者でもある。ミサイルの射程どころか、陸上の距離も日数単位である。ウクライナ支援での温度差なども否めないが、NATOの一体感は確実に伝わっている。

同時に、進めなければならないのがエネルギー分野の対応で、こちらは経済に直接響く。

ここで言いたいのは、欧州は良くやっているが日本はダメという、単純な海外礼賛ではない。燃料のロシア依存に差があるように、欧州内の対応にもばらつきがある。しかし、主要な国はロシア依存の脱却と再エネの拡大、企業や国民に対する高騰の影響緩和策を二本柱として、新しい対策を打ち出している。

良くも悪くも目立っているのは、“EUの盟主”ドイツである。中でもこれまで取ってきたロシア頼りのエネルギー政策の失敗は明白である。ロシアとの橋渡ししてきたのが、現政権の主軸、社会民主党であった。これが影響して、先日行われた2つの州議会選挙で大敗を喫した。急激な再エネ拡大の前倒しプランと企業や国民への支援を素早く打ち出したのはそれなりであるが、目の前に大きな壁も立ちはだかっている。

石炭と原油は、ロシアの割合が比較的低く、年内に脱却できる可能性があるが、需要の半分を依存する天然ガスは、短期での対応は誰が考えても不可能である。もし、ロシアが対独の輸出をストップすると、ドイツは詰んでしまう。原発再稼働を頭に浮かべる人もいるかもしれないが、発電はドイツでの天然ガスの利用方法の14%でしかない。圧倒的なのは、家庭などでの暖房と重工業などの産業利用である。すでに、工場の操業停止リスクさえささやかれている。ドイツ在住の日本人専門家から聞こえる「かつてないレベルの耐乏生活が待っている」というのも、決して大袈裟ではないかもしれない。

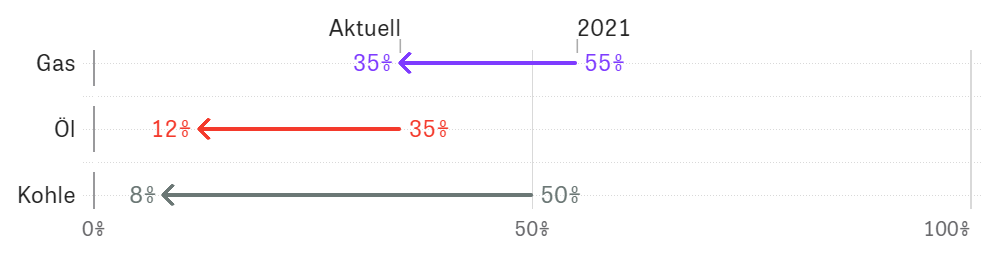

(ドイツの化石燃料の脱ロシア依存の現状(5月1日時点) 出典:ZEIT ONLINE

グラフは上から、天然ガス、原油、石炭の順)

愚策のガソリン補助と

円安が加わる三重苦

日本は欧州に比べてロシアへの依存度が低い。ただし、エネルギー自給率が最低レベルという実情を忘れてはならない。ところが、今進む危機対応はガソリン代の抑制だけである。

日経新聞を含め主要なマスコミの論調も、ガソリン補助金は「愚策」でほぼ一致する。何より、脱炭素を進めるためには、ガソリン使用の削減とEV への転換が重要であるのに、「これまで通り、存分にお使いください」との政策は矛盾に他ならない。そして、税金の投入がすぐにでも2兆円に達する。誰が喜ぶのか、選挙前のバラマキ感も半端ない。

値段が上がれば需要抑制が進む、というのは基本的な市場原理である。10年経っても実現しない、日銀の2%インフレ策との食い違いも各所で指摘済みである。

欧州の電気代の上昇と日本の値上がりを比べると、気づくことがある。ロシアの影響がより強いはずの欧州と日本の電気代上昇が、同レベルか、場合によっては日本の方が上になる。電力卸売市場など制度の問題もあるが、そこには急激に進んだ円安の影響が確実に存在する。円安の功罪の論は別に行うが、日本は、脱炭素進行、ウクライナ危機に加え、日本だけの独歩円安の三重苦の渦中にいる。

見えない、

再エネ積極拡大策

経産省など政府も、ほったらかしというわけではない。

5月中旬にまとめられた「クリーンエネルギー戦略 中間整理」では、「ウクライナ危機などを踏まえた安定供給の重要性の再確認とエネルギー政策の今後の方向性」を冒頭に示している。

そこには、「エネルギーコストの上昇を意識せざるを得ない可能性」とあり、エネルギー費の高騰が避けられないという認識を示した。結論は、「再エネ、原子力などエネルギー安保及び脱炭素の効果の高い電源の最大限の活用」で4月初旬の岸田首相の会見から引用されている。

柱は、「省エネ・燃料転換」「原子力」「再エネの大量導入」が最初に並んで特に新味は無い。個別でも、今国会に提出されないはずだった建築物省エネ法が成立の方向になったくらいで、脱ガソリン車の目標年や電力の系統整備の前倒しなど、ウクライナ侵略を機にして変更や新設された再エネ導入策はない。また、ガソリン代補填の一方、欧州では対策に含まれる企業や低所得者への電気代に関する支援は特に示されていない。

弱い政府の支援と

困惑する日本企業

政府の策がどうあろうと、現実に、日本企業は世界的な脱炭素の猛風にさらされている。

先日、デジタル産業の業界団体「電子情報技術産業協会」の半導体部会は、業界支援を求める提言書を経産省に出した。産業の切り札である半導体事業への支援が他国と比べて低すぎると訴えているのである。

今回の高騰対応に限らず、政府の脱炭素の取り組みは、実は民間に頼る部分が大きい。

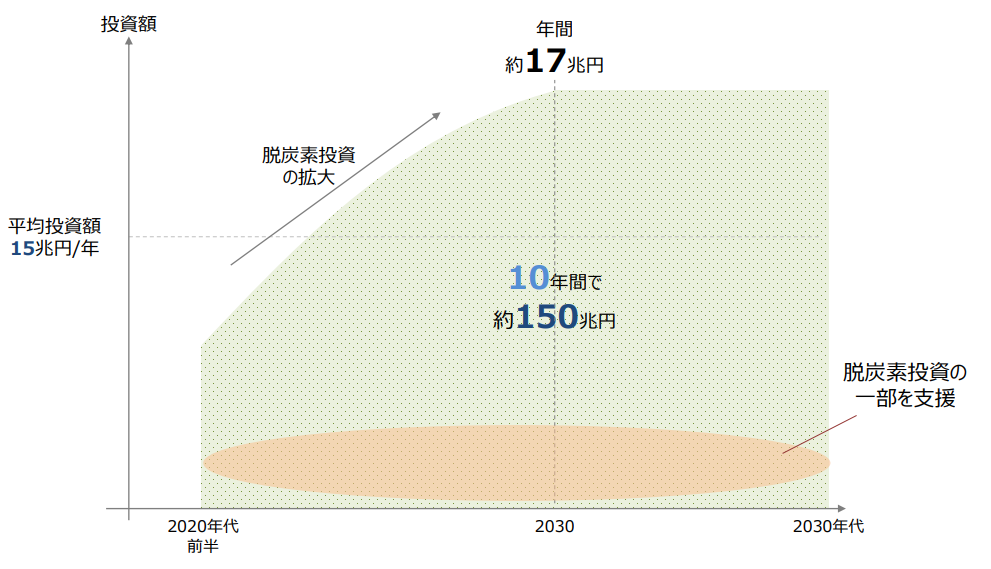

欧米では、国が主導する排出量取引も、設立されたばかりのGXリーグ(‘440社の民間企業)の自主的取り組みに任せるという。脱炭素投資を今後10年間で150兆円とぶち上げたが、そのうち政府支出は20兆円で、残りはGX経済移行債での調達と、民間どっぷりの依存である。

(政府の示す脱炭素投資イメージ 出典:資源エネルギー庁)

それでいて、引用している中間整理では、日本の産業における課題として、「設備投資・研究開発費支出はいずれも諸外国より消極的」、「稼ぐ力は、現在・将来のいずれにおいても、諸外国より低い水準」とやけに手厳しい。

官民それぞれに持ち場がある。

役割を果たさない一方的な評価は、単なる責任の押し付け合いでしかない。

半導体、EVバスや軽EVなど、日本の負けが確定しそうな分野が、脱炭素の中にあふれかえっている。CN(カーボンニュートラル)の敗北は、官民関係なく日本の敗北と没落であることをもう一度肝に銘じるべきである。

プロフィール

エネルギージャーナリスト。日本再生可能エネルギー総合研究所(JRRI)代表。

北村和也

エネルギーの存在意義/平等性/平和性という3つのエネルギー理念に基づき、再エネ技術、制度やデータなど最新情報の収集や評価などを行う。

日本再生可能エネルギー総合研究所公式ホームページ