洋上風車の大型化でリスク増大 いま必要な落雷対策とは?

2023/05/10

洋上風力発電の導入が進む日本海側の区域が、世界でも有数の雷の多発地帯であることをご存知だろうか?世界的に洋上では風車が大型化する傾向にあり、それに伴って落雷のリスクも高まっている。これからの洋上風力発電に必要な落雷対策を考える。

風車の大型化で

ブレード被害が増加

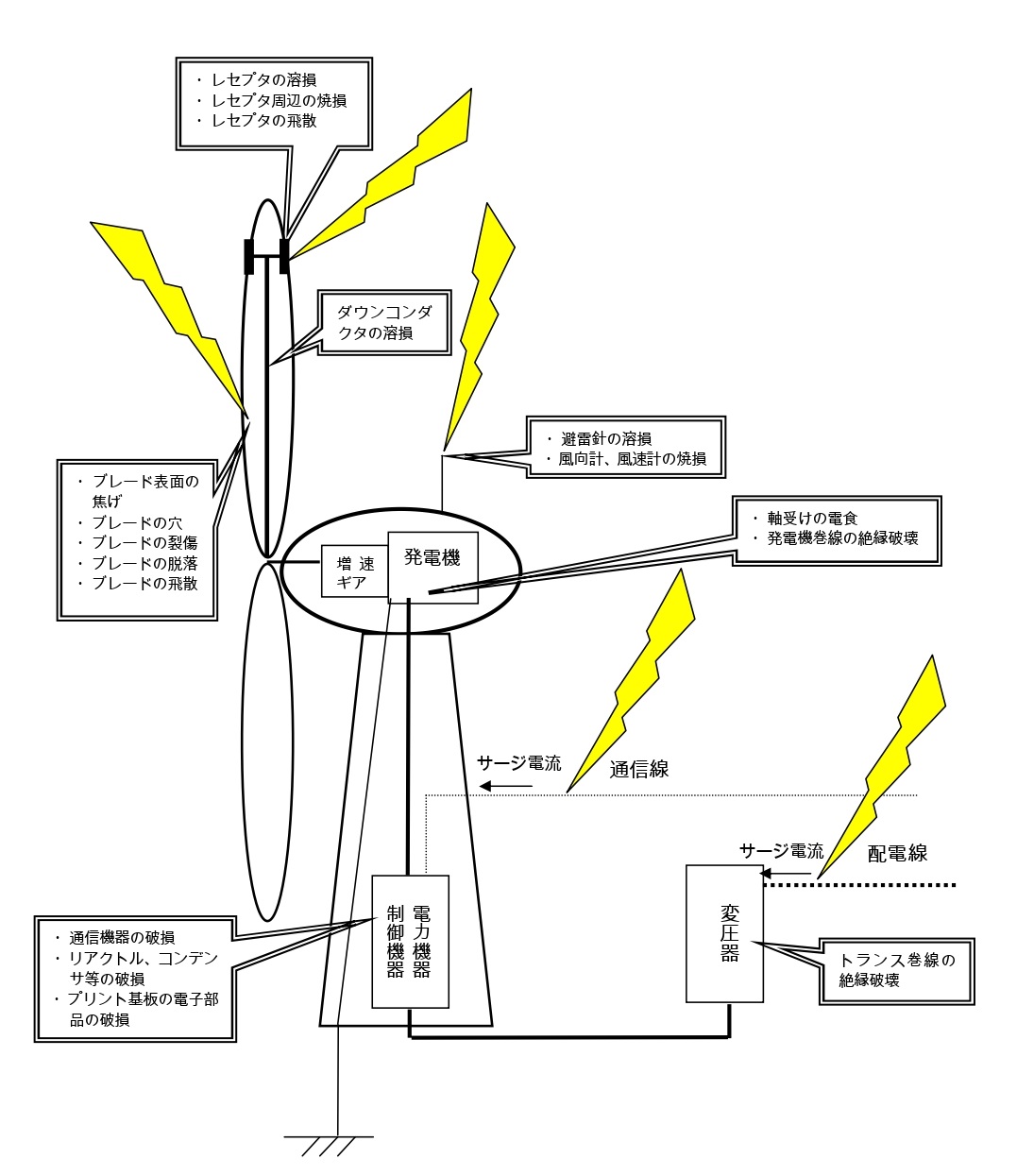

風力発電設備への落雷被害発生事例(出典 NEDO)

雷雲が発生するためには、大規模で強い上昇気流が必要とされている。冬の日本海は、対馬暖流による比較的暖かい海面に、シベリアから強い寒気が吹き込み、上昇気流が発生することによって雷雲が発生する。冬季に発生する雷は、電荷量が大きく雷電流の継続時間が長いという特徴がある。電荷量は、瞬時の雷電流の時間積分値で表され、夏季雷では 0.1~数10クーロン程度の雷が多いと言われているが、冬季雷では 300クーロンを超す例が多数観測されており、通常の夏季雷の平均的な値の100倍を超えるものもあるという。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施した風力発電設備への落雷対策に関する調査によると、ブレードの落雷被害発生件数は冬季の割合が全体の64%、夏季が36%である。一方、ナセルなどの制御機器の発生件数は冬季が58%、夏季が42%となり、いずれも冬季の発生件数が多い。基数あたりの被害件数は、多くの地域は 30~70%であるが、日本海側中部では 120%と突出している(100%を超えるのは、期間内で複数回の被害を被った風力発電設備が存在することを表している)。1000kW未満の風車では、ブレード被害の割合が全体の約40%であるのに対し、1000kW以上の風車では、ブレード被害の割合が約75%を占めている。風力発電設備の大型化が進み、風車の地上高が高くなることに伴い、ブレードの被害割合が高まっていることを示している。

日本海側は

冬季雷への保護対策を

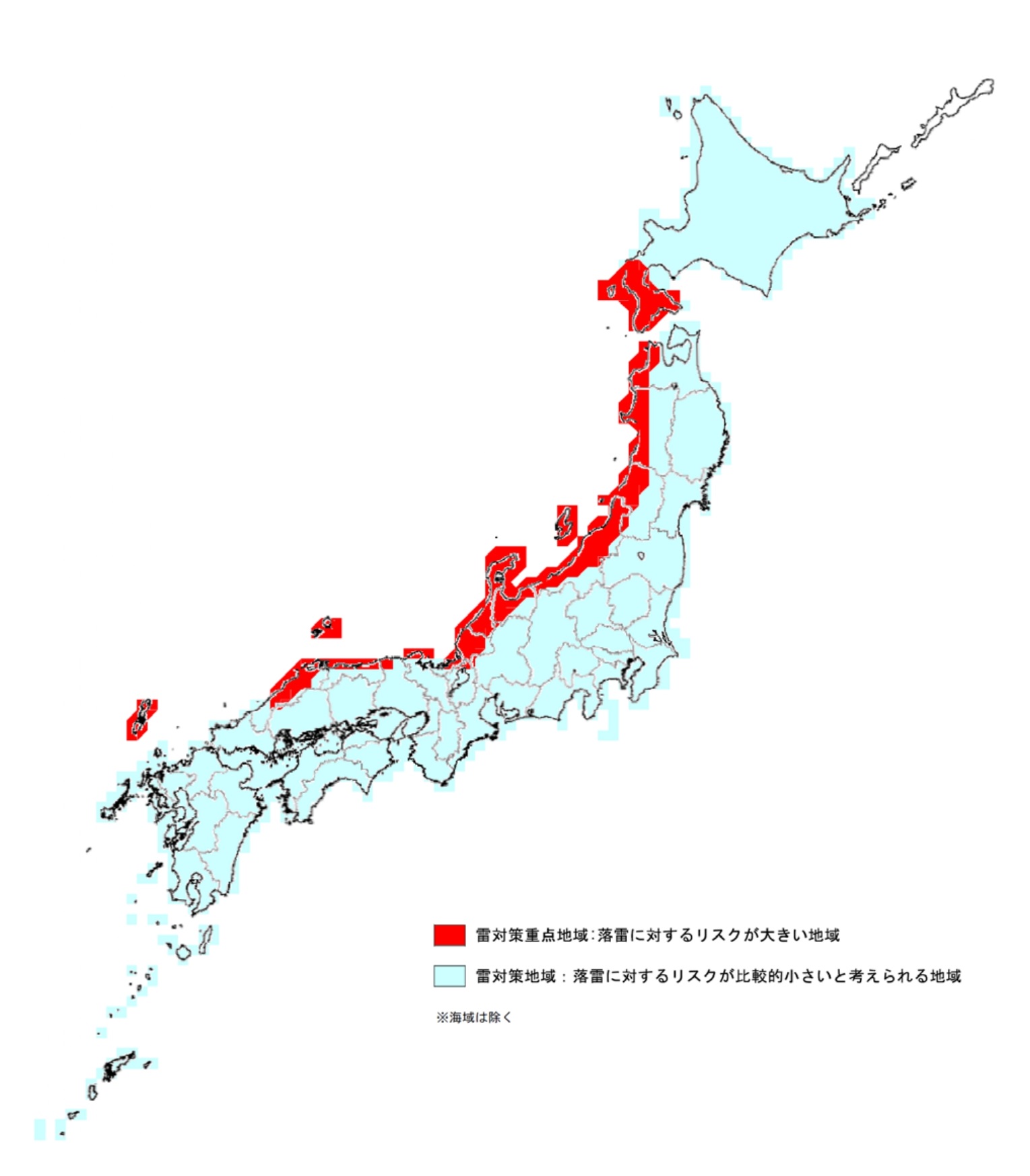

日本型風力発電ガイドライン 落雷リスクマップ(出典 NEDO)

NEDOは2008年に、落雷の頻度や被害状況をもとに「落雷リスクマップ」を作成した。図に赤色で示したように、北海道から山陰にかけての日本海側が、落雷に対するリスクが大きい地域「雷対策重点地域」に分類されている。NEDOは、赤色で示した「雷対策重点地域」とされる区域に風力発電設備を設置する場合は、特に冬季雷に対しての保護対策を優先的に考慮する必要があるとしている。

落雷を抑制する

進化した避雷針

落雷抑制システム「PDCE」(出典 落雷抑制システムズ)

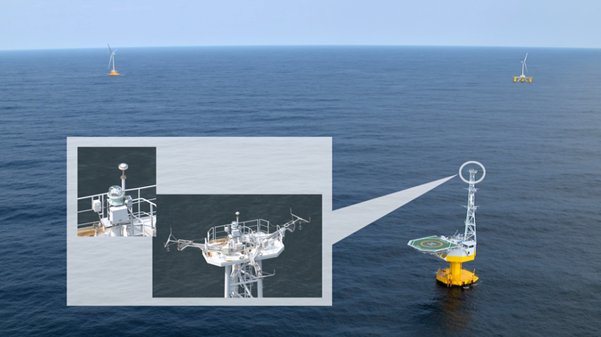

「落雷が多発する日本海側の気象に対応した、より高い次元の風車の保護対策を考えていく必要がある」と語るのは、落雷抑制システムズ(横浜市)の松本敏男代表取締役社長。同社が製造・販売する落雷抑制システム「PDCE(極性反転型避雷針)」は、2013年に福島県沖に設置された世界初の浮体式洋上風力発電システムの送電を担う「洋上変電所の落雷対策」として採用された。

PDCEは落雷を誘導して建物全体を守る従来の避雷針とは正反対の仕組みになっている。松本氏は「避雷針を建てて雷を引き寄せるのではなく、雷の通り道をつくらないことで落雷を抑制している」と説明する。落雷が頻発する日本で洋上風力発電を拡大していくためには「なるべく落雷を受けない仕組みを取り入れること」「落雷を受けても損傷しない仕組みを取り入れること」「発電した電気を問題なく送り届ける仕組みを取り入れること」の3点が重要だと松本氏は訴える。

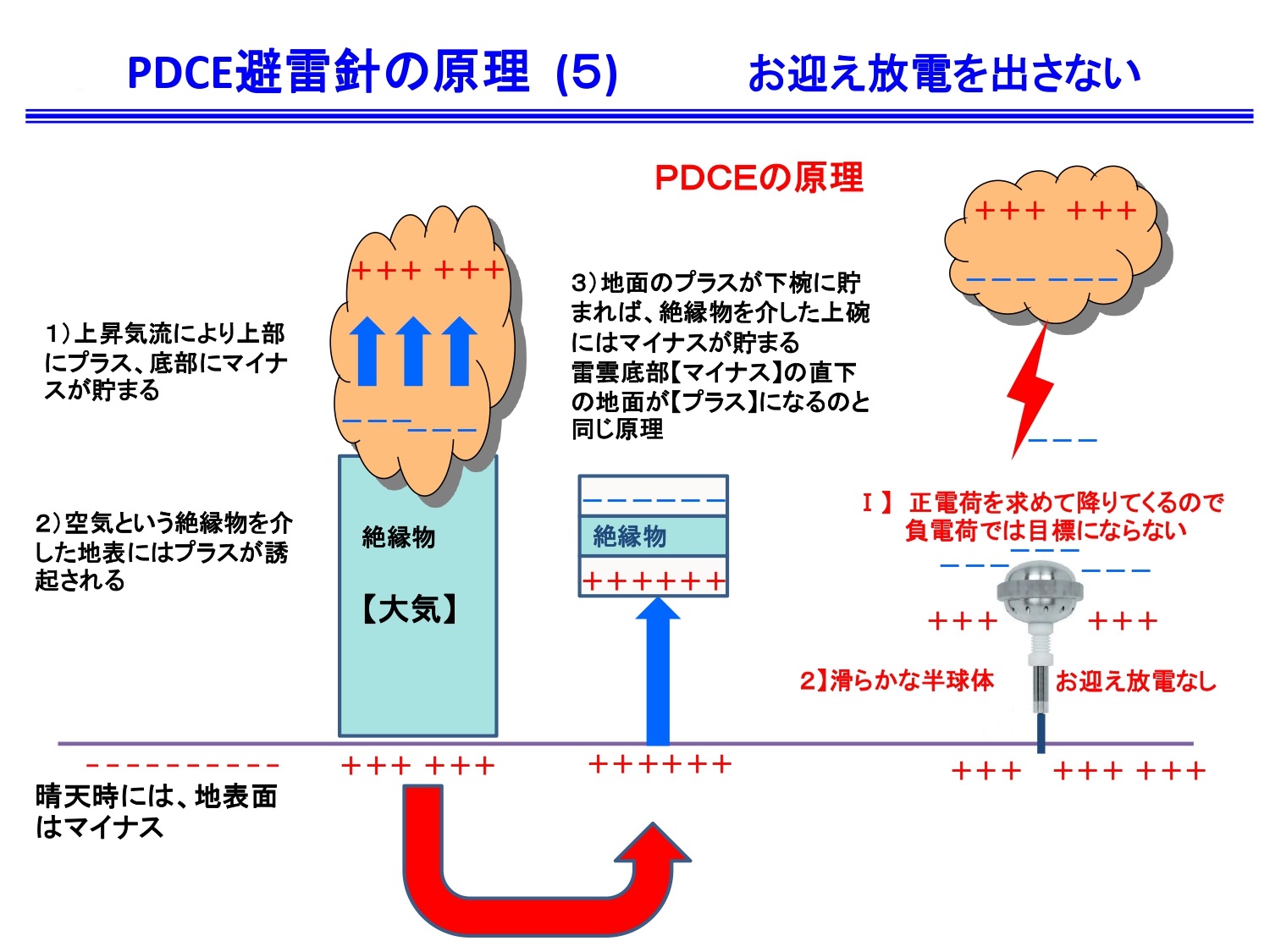

PDCE避雷針の原理(出典 落雷抑制システムズ)

落雷のメカニズムを松本氏にわかりやすく解説していただいた。雷は、湿った空気が上空で冷却されて氷の粒となり、上昇気流によって衝突しあうことで静電気を帯びて発生する。マイナスに帯電した氷の粒が雷雲の底部に集まって放電を始めるのだ。落雷は雷雲からのマイナスに帯電した「先行放電」と、大地からのプラスに帯電した「お迎え放電」がつながると発生する。従来の避雷針は、より高い位置からプラスに帯電した「お迎え放電」を出し、落雷を自身に誘導する仕組みだ。これに対してPDCEは避雷針の上部をマイナスに帯電させて「お迎え放電」を抑制し、雷を落ちにくくする仕組みになっている。雷雲からの先行放電も地表からの「お迎え」がなければ、大半が大気中で消滅してしまうという。

福島県沖の洋上変電所「ふくしま絆」に設置(出典 落雷抑制システムズ)

PDCEは2010年に、高さが120mの牛久大仏(茨城県牛久市)の落雷対策として採用されたのが始まりだ。その後、海底調査を行う海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」にも、高さ70mの掘削やぐらにPDCEを設置した。2021年の東京五輪では、全体の8割を超える35会場で採用され、ゴルフ会場では雷雨に備えて避難場所8ヶ所に設置された。そのほかにも、全国各地の公共施設や電力施設、煙突など、さまざまな施設に採用されている。PDCEは主要な交通インフラである鉄道各社からの信頼が厚く、これまでの導入実績全体の約3割が鉄道の落雷対策に活用されている。

ブレード先端に装着する半円形タイプ(出典 落雷抑制システムズ)

松本氏は「今後は大型化が進む洋上風力発電設備への採用をはたらきかけていきたい」と考えている。風力発電の停止原因のなかで落雷の割合はドイツでは8パーセント、オランダでは4パーセントだが、日本では24パーセントと極めて高い。落雷抑制システムズでは、風力発電用に性能をより向上させた「被雷球」や、ブレードの先端に装着する半円形タイプの製品を開発している。松本氏は「洋上で長期間使用できるように耐久性を高めている。高速回転する大型ブレードの風圧にも対応できるように設計した」と胸を張る。

自然災害による発電量の低下は、再エネの弱点のひとつ。なかでも洋上に設置した風車は、冬季の落雷で修理が必要となったとき、莫大な費用がかかるうえ、発電できない期間が長期におよぶおそれもある。2030年度までに再エネ比率を2019年度実績の約2倍の36~38%に高める目標を掲げる日本政府。そのためには、洋上風力発電の落雷対策も世界水準に引き上げる必要がありそうだ。

DATA

取材・文/高橋健一