「洋上風力産業ビジョン」の目標設定は歓迎[京大特任教授・安田陽氏インタビュー]

2022/02/25

「50年脱炭素化」

技術的には実現可能

――日本政府による20年10月の「50年カーボンニュートラル(脱炭素)」宣言をどう受け止めていますか?

脱炭素化に向けて、特に産業界が大きく動く一つのきっかけになったと思います。日本の中ではよい転換点だと思います。ただし、国際的にはむしろ出遅れた感があり、最後のぎりぎりのタイミングだったと思います。

20年10月のタイミングで日本が宣言を出さなければ、完全に国際的な脱炭素競争から脱落していた可能性があります。国際的にはそのように見えます。

――実現可能性は?

実現可能性というと、日本では技術的実現可能性と経済的実現可能性がしばしば混同されがちです。風力発電は、技術的な実現可能性はほぼ達成されています。経済的実現可能性については、さらなるコストダウンが望まれますが、これは規制や政策の不備や障壁をいかに取り除くかにかかっているでしょう。

日本では欧州との風況の差を強調して「日本では風力は向かない」と短絡的に結論付ける印象論も多いですが、国際的には、コストが下がらない要因は自然環境や技術的な問題だけではなく、政策や制度設計の問題も多いという指摘がさまざまな研究機関から出ています。後発国の日本がやらなければならないのは、風力が進まない要因に何か政策や規制上の障壁があるのではないか、とまず考えることではないでしょうか。特にコストに関しては、高止まりする要因を政策的な観点から考え、それを取り除くことが先決です。

海外にはバリア・スタディ(障壁研究)という言葉があります。どういう障壁があるのか、技術的な障壁だけではなく、制度設計や政策などがたくさん出てくるわけです。それを一つずつ解決していき、「こうすればできる。こうすればコストが下がる」と進めてきて、今があるわけです。

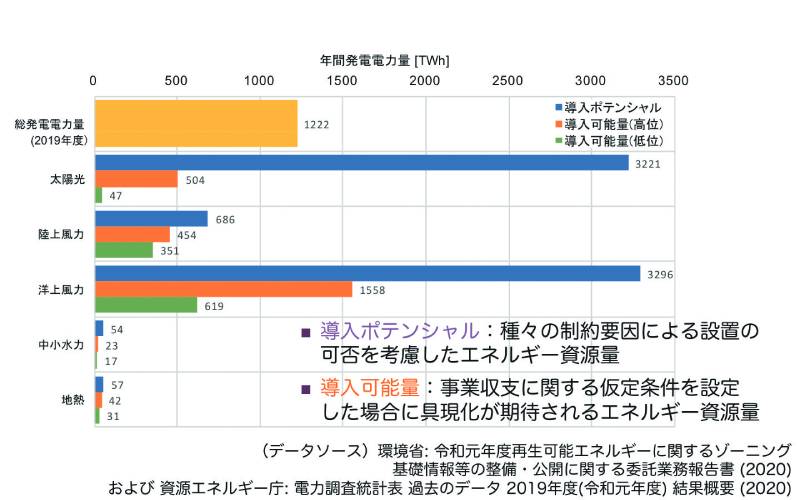

日本の再エネのポテンシャルと導入可能量(2020年版)

提供:京大・安田陽特任教授

日本は「劣等生」

「再エネ36~38%」

――日本が30年度の新たな温室効果ガス削減目標として「13年度比46%削減、さらに50%の高みへ挑戦継続」と表明したことをどう受け止めますか? また日本は「第6次エネルギー基本計画」(素案)で30年度の再エネ比率を36~38%に引き上げました。

第5次に比べ大幅に上がったという見方もありますが、第5次の数値があまりにも低過ぎたので、それと比べたとしても内向きの理論にすぎず、国際的には何ら説得力はないでしょう。そもそも数値の「積み上げ方式」という考え方が昭和時代的で、気候変動のリスクに直面している21世紀にそぐわない時代遅れの発想です。差し迫るリスクに対応するためにはバックキャスティングの考え方が必要です。

IEAのNetZeroシナリオでは、50年の電源構成に占める再エネは9割です。第6次基本計画(素案)では30年に36~38%、50年はあくまで参考値のシミュレーションですが、だいたい60%ぐらいとなっています。世界的に見ると日本は劣等生です。

IEAのNetZeroシナリオは世界平均値です。この世界平均値から劣後する国というのは、おそらく産油国や発展途上国でしょう。なぜ成熟した先進国であるはずの日本が劣後してしまうのでしょうか。日本は石油で潤っている国なのでしょうか。技術力も経済力も劣っている国なのでしょうか。そのように思われてしまうと、日本は国際的なプレゼンスを失ってしまいます。

この程度の再エネ割合で満足していたら、本当に「日本沈没」だと思います。日本が「技術立国」「環境立国」を自認するのであれば、せめて世界平均値にならないといけませんし、世界平均よりもさらに達成を前倒しするぐらいでないと、世界のサプライチェーンから外されてしまい日本の産業を輸出できなくなってしまう可能性すらあります。このため、やはりバックキャスティングが重要です。

その上で、実現可能性を考えて、この部分はまだ不確実性があるというのであれば、それは研究を行うことによって、どうやったら実現ができるようになるか、障壁を取り除くか、ということをしないといけません。「難しい、難しい」とやらない言い訳を挙げ連ねることに全力を尽くしている暇はないのです。

PROFILE

京都大学大学院 経済学研究科 再生可能エネルギー経済学講座

特任教授 博士(工学)

安田 陽氏

1989年3月、横浜国立大学工学部卒業。94年3月、同大学大学院博士課程後期課程修了。博士(工学)。94年4月、関西大学工学部助手、専任講師、准教授をへて、2016年9月より現職。専門分野は風力発電の耐雷設計および系統連系問題。現在、日本風力エネルギー学会理事、IEC/TC88/MT24(国際電気標準会議 風力発電システム風車耐雷作業部会)議長など、各種国際委員会専門委員。

主な著作として『世界の再生可能エネルギーと電力システム』シリーズ(インプレスR&D)など。

取材・文:山村敬一

WIND JOURNAL vol.1(2021年秋号)より転載