洋上風力発電で地域は稼げるのか? 自然エネルギー財団が地域付加価値を独自に試算

2024/11/22

自然エネルギー財団は、日本における「着床式洋上風力発電導入の地域経済分析」を公表した。洋上風力発電が地域にどのような恩恵をもたらすのかについて地域付加価値を独自に試算している。

3つの地域付加価値で、

洋上風力の早期導入を提言

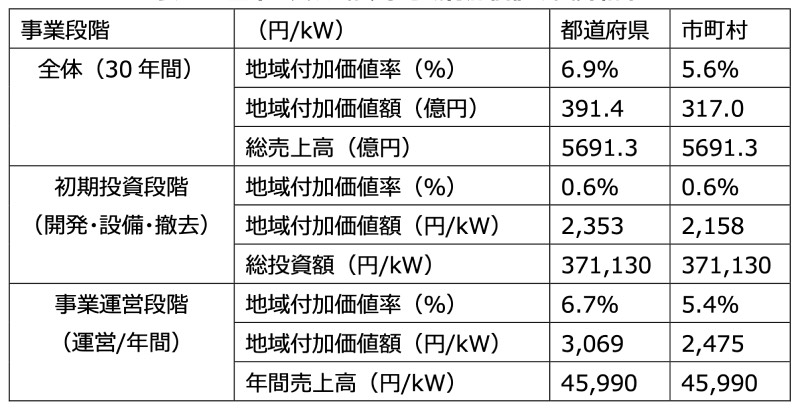

地域付加価値の試算結果。(出典 自然エネルギー財団)

英国BVG Associates (2019) のコストデータをもとに数値を補正し、試算した結果は、開発期間5年間を含む発電事業30年間において、稼働期間25年の発電事業が生み出す総売電収入に対する都道府県レベルの地域付加価値の割合は6.9%(391億円)、発電所が設置される複数の市町村への地域付加価値の割合は5.6%(317億円)。経済的な恩恵が高いことが示された。

※全体の投資額や売上高のうち地域に落ちる地域付加価値を「率」で示している。

※これまで実施されてきた国内における洋上風力発電事業の多くは県外または国外企業が実施しているため、実際のプロジェクトにおいても現状の初期投資段階における地域付加価値は低い傾向にあるとしている。

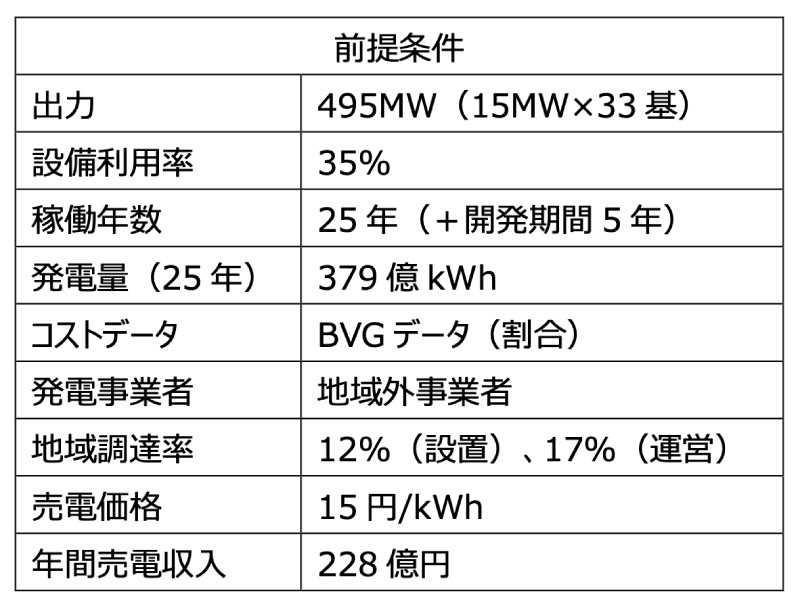

試算の前提条件がこちら。想定する洋上風力発電所の規模は、15MW風車を33基設置する495MWとした。なお、今回の分析対象とする地域は、人口5万人の自治体と人口1万人の自治体の海域で均等に設置することを想定するものとしている。(出典 自然エネルギー財団)

地域付加価値の

試算モデル

15MW風車を33基設置するケースで地域付加価値を試算

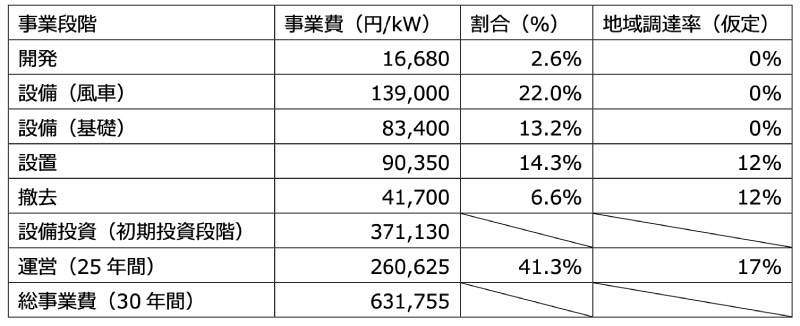

英国BVG Associates (2019) をもとに数値を補正して算出した各事業段階のコスト。(出典 自然エネルギー財団)

また報告によれば、地域付加価値として期待されるのは、主に①地域事業者による利潤と所得、②地方自治体への税収、③地域への基金、とし、下記の効果を見込んでいる。

①地域事業者の利潤洋上風力発電事業のうち、発電所が設置される都道府県内で調達できる事業を増やすことで、地域経済効果をできるだけ高める工夫が求められている。現状では、洋上風力発電事業は大規模プロジェクトかつ新しい産業であるため、これらの事業に対応できる県内事業者がまだ多くないが、県内事業者が対応できるサプライチェーンとして、県内電気関連事業者による陸上ケーブル敷設や陸上変電所の建設が挙げられる。また、O&M段階においても、地元民の雇用や地域事業者への一部委託などが考えられる。これらの事業を地域企業が請け負うことで、それぞれの県内事業者に利潤が生まれる。

②税金(固定資産税・法人事業税・従業員の住民税)洋上風力発電事業の設置が検討される段階で、設置予定の地方自治体が最も期待する経済効果のひとつが固定資産税収入である。洋上風力発電はこれまで何もない海上エリアに新たな固定資産税の収入源を作ることになるため、市町村にとって貴重な新たな財源として期待されている。また、市町村の法人市民税や都道府県の法人事業税も見込む。

③地域の資金的参画洋上風力発電事業による地域経済効果で最も効果的と期待されているのは、地元住民や地方自治体による事業への資金的参画である。代表的な資金的参画として挙げられるのは発電事業への直接出資であり、洋上風力発電事業に対して地元資本が一部出資することで、配当金という形で地元に還元される。

G7諸国全体では2030年に150GWの洋上風力発電稼働を目指し、日本では約5.7GWを稼働目標にしているが、現状のままでは届かない。自然エネルギー財団の調査によれば、着床式洋上風力発電のポテンシャルは日本の領海内だけでも176GWあり、洋上風力発電の拡大によってこのギャップを埋めることも可能だという。2050年のカーボンニュートラル目標に向けて、洋上風力発電への期待が高まる。

地元自治体の

地域付加価値は708億円

自然エネルギー財団は、開発期間5年間を含む発電事業30年間において、稼働期間25年の発電事業が生み出す総売電収入に対する都道府県レベルの地域付加価値の割合は6.9%(391億円)、発電所が設置される複数の市町村への地域付加価値の割合は5.6%(317億円)と試算結果を報告している。都道府県と市町村を合計した地域付加価値の割合は12.5%(708億円)となっている。

洋上風力発電の導入は世界各国で拡大しており、2023年までに75.2GWの洋上風力発電が導入済みで、2030年までには世界で約300GWが導入される見込みである。しかし日本においては、2019年の「再エネ海域利用法」の施行を皮切りに、入札(ラウンド1〜3)によって次々と開発事業者が選定されているものの、導入スピードがなかなか上がらないのが現状だ。G7諸国全体では2030年に150GWの洋上風力発電稼働を目指し、日本では約5.7GWを稼働目標にしているが、このままでは届かない。

自然エネルギー財団の調査によれば、着床式洋上風力発電のポテンシャルは日本の領海内だけでも176GWあり、洋上風力発電のさらなる拡大によってこのギャップを埋めることも可能だという。鍵となるのは、日本の洋上風力発電導入における海域指定のスピードアップ。そのためには、当該地域の漁業者ら地域住民との調整が急務である。

DATA

取材・文/本多祐介