第7次エネルギー基本計画を閣議決定 洋上風力発電で変動リスクに対応できる強靱な事業組成を促進

2025/02/18

政府は2月18日、第7次エネルギー基本計画を閣議決定した。再生可能エネルギーを、2040年度には太陽光を全体の23~29%程度、風力は4~8%程度を目指す。洋上風力発電については収入・費用の変動リスクに対応できる強靱な事業組成を促進する方針だ。

1.第6次エネルギー基本計画 再エネ比率は36~38%

2.太陽光の電源比率を23~29%程度に変更

3.風力発電の導入拡大へ 送電網の整備を推進<

4.洋上風力発電 強靱な事業組成を促進

5.陸上風力の導入に向けて 再エネ促進区域の設置を推進

第6次エネルギー基本計画

再エネ比率は36~38%

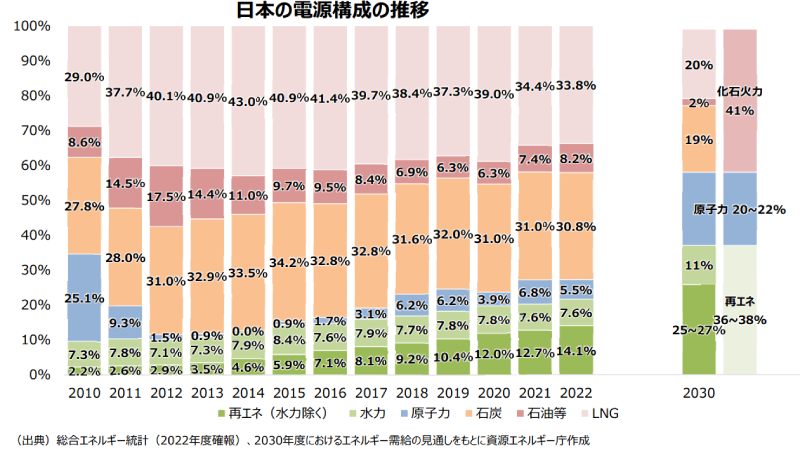

日本の電源構成の推移(出典 経済産業省)

「エネルギー基本計画」は、エネルギー政策の方針を示すものだ。エネルギーの需給や利用に関する国の政策の基本的な方向性を定めるもので、政府が策定する。エネルギー政策基本法に基づいて、概ね3年ごとに改定されており、長期的なエネルギー戦略を形成している。

政府は、昨年5月に総合資源エネルギー調査会基本政策分科会を開催し、エネルギー基本計画の見直しに向けての議論を開始した。第6次エネルギー基本計画は、30年度の「温室効果ガス46%削減」に対応し、21年に改訂された。第6次エネルギー基本計画では、電源構成に占める30年度の脱炭素電源比率を約6割としている、その内訳は、「再生可能エネルギー36~38%」、「原子力20~22%」、「水素・アンモニア1%」としている。

第6次エネルギー基本計画では、再エネを、温室効果ガスを排出しない脱炭素エネルギーだとして、再エネの主力電源化に最優先で取り組む方針を示している。これに伴い、30年度の電源構成については、再エネ比率の目標を第5次エネルギー基本計画の「22~24%」から「36〜38%」へと大幅に引き上げている。「36〜38%」の内訳は、太陽光103.5〜117.6GW、陸上風力17.9GW、洋上風力5.7GW、地熱1.5GW、水力50.7GW、バイオマス8.0GW、と、太陽光の比率が圧倒的に多い。

太陽光の電源比率を

23~29%程度に変更

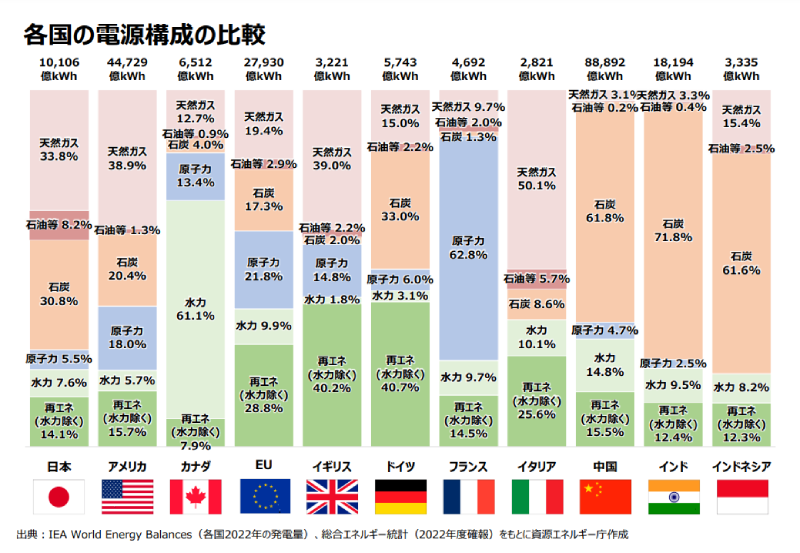

各国の電源構成の比較(出典 経済産業省)

23年の日本の電源構成(速報値)は、化石燃料由来が前年比5.8%減の66.6%、再エネが同3.0%増の25.7%、原子力が同2.9%増の7.7%となっている。第7次エネルギー基本計画では、「50年カーボンニュートラル」への中間目標として、40年度の削減目標と脱炭素電源の構成比率について議論を進めていた。

40年度の電源構成の目標を決めるにあたっては、AI(人工知能)の普及やデータセンターの市場規模拡大による電力需要の増加が見込まれるなか、温室効果ガス削減目標と電力の安定供給をどのように両立するのかが大きな課題となっている。

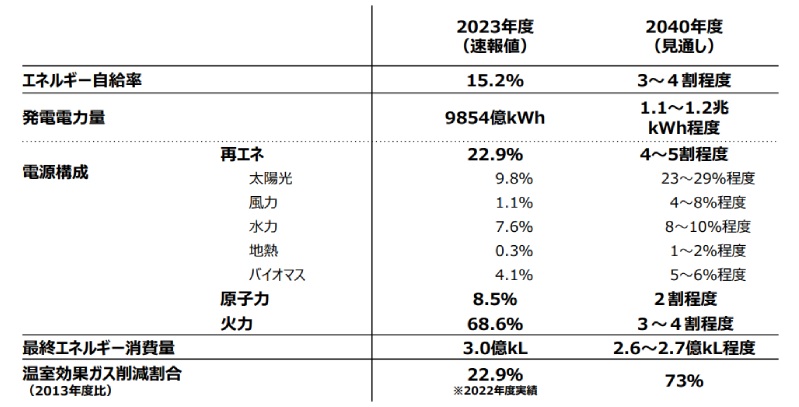

2040年度におけるエネルギー需給の⾒通し(出典 経済産業省)

2月18日に閣議決定した第7次エネルギー基本計画では、40年度に発電電力量は、1.1~1.2兆kWh程度と、23年度に比べて電力需要が2割程度増えると想定している。40年度の電源構成については、①再生可能エネルギーの割合を4割から5割程度、②火力を3割から4割程度、③原子力を2割程度としている。第7次エネルギー基本計画では、再生可能エネルギーを初めて最大の電源と位置づけた。

再生可能エネルギーのなかで、太陽光は全体の23~29%程度、風力は4~8%程度、水力は8~10%程度、地熱は1~2%程度、バイオマスは5~6%程度としている。昨年12月に公表した原案では、太陽光の比率を全体の22~29%程度としていた。原子力については、東京電力福島第一原発の事故以降、エネルギー基本計画に盛り込まれてきた「可能な限り依存度を低減する」という文言は明記せず、再生可能エネルギーとともに、最大限活用する方針を示している。

風力発電の導入拡大へ

送電網の整備を推進

このうち、風力発電の導入に関しては、陸上では、開発しやすい平野部での適地が減少している。また、洋上では、北海道や東北地方などの導入ポテンシャルの高い地域が存在することに加え、陸上に比べて大規模開発が可能となる一方で、欧州に比べて急峻な地形・複雑な地層であるほか、風速が相対的に小さい地点があるなどの日本の地理的特性がある。このなかで、地域と共生しつつ適地を確保することが課題である。さらに、地元との調整や環境アセスメントなどへの対応により、導入までのリードタイムは長い。

風力発電のさらなる導入拡大に向けては、北海道などの風力発電の適地と需要地を結ぶ送電網の整備が重要となる。広域連系系統のマスタープランを踏まえ、北海道・本州間の海底直流送電をはじめとする地域間連系線の整備を進めるとしている。

洋上風力発電

強靱な事業組成を促進

洋上風力発電については、今後コスト低減が見込まれる電源として、日本の電力供給の一定割合を占めることが見込まれ、急速なコストダウンと案件形成が進展する海外と同様、日本の再生可能エネルギーの主力電源化に向けた「切り札」である。また、事業規模が大きく、産業の裾野も広いことから、建設やO&Mなどを通じ雇用創出にも貢献するなど、経済波及効果が期待される。こうした点を踏まえ、再エネ海域利用法に基づく公募制度等を通じて、2030年までに10GW、2040年までに浮体式も含む30~45GWの案件を形成することを目指す。このため、引き続き、初期段階から政府などが関与し、より迅速・効率的に地盤などの調査や適時の系統接続の確保などを行う仕組み(セントラル方式)の対象海域を拡大するとともに、促進区域の指定の際に国が海洋環境調査を行う仕組みを検討する。さらに、地域間連系線や港湾等のインフラ整備を計画的に進めていくとしている。

また、投資が大規模かつ総事業期間が長期間にわたることから、収入・費用の変動リスクに対応できる強靱な事業組成を促進し、洋上風力発電への電源投資を確実に完遂させるために必要な規律強化や環境整備を進める。加えて、日本の広大な排他的経済水域においても洋上風力発電設備を設置することができるよう必要な制度環境の整備を行う。また、大型風車の設置・維持管理に必要な基地港湾の着実な整備や効率的な運用を図るとともに、関係船舶の確保に向けた取り組みを進める。その上で、洋上風力発電の大量導入と関連産業の競争力強化の「好循環」を実現するには、国内に競争力があり強靱なサプライチェーンを形成することが重要である。

産業界においては、国内調達比率を2040年までに60%とする目標を掲げている。特に浮体式洋上風力発電について、技術開発によるコスト低減と量産化、生産・設置基盤や最適な海上施工方法の確立を通じ、国内サプライチェーンの強化や国際展開を進めるとともに、産業界と教育・研究機関が連携した人材育成を強力に推進するとしている。

陸上風力の導入に向けて

再エネ促進区域の設定を推進

陸上風力発電については、事業実施への地域の懸念を背景に、運転開始に至っていない事業が存在している。こうした地域の懸念に適切に対応した上で、導入を推進していく。具体的には、地方公共団体による再生可能エネルギー導入の目標設定を促すとともに、目標の達成に向け、地域脱炭素化促進事業制度の活用による具体的な再生可能エネルギー促進区域の設定(ポジティブゾーニング)などを推進する。また、国土保全及び環境保全の観点を前提としつつ、保安林について、ポジティブゾーニング推進の方向性を踏まえた対応を進めるとともに、環境アセスメントについて、事業特性を踏まえた効果的・効率的なアセスメントの実施を図るため、必要な措置を講じるとしている。

DATA

取材・文/高橋健一