総合海運の雄「商船三井」が、洋上風力関連事業を将来のコア事業に

2022/02/28

洋上風力発電に船会社の存在は欠かせない。総合海運企業として140年近い実績を誇る商船三井が、2021年4月、新たな部署「風力エネルギー事業部」を立ち上げた。洋上風力分野で実績を積み上げつつある同社だが、あえて新事業部を立ち上げた狙いはどこにあったのか。専門の営業部を立ち上げて2年目を迎える今年、いよいよその真価が問われる。

メイン画像:アジア初となる台湾でのSOV事業に参画。

総合海運企業の強みを浮体式洋上風力に活かす

商船三井(MOL)は、2017年2月、5隻のSEP船(洋上風力発電設備設置船)※1を保有・運航する英国Seajacks社へ出資したのを皮切りに、これまで様々なかたちで洋上風力発電に関わってきた。同SEP船は、国内初の商用大規模洋上風力発電である秋田港・能代港洋上風力発電所(着床式)においても、基礎の据え付け作業に使われるなど重要な役割を果たしている。また、2020年4月には、アジア初となる台湾でのSOV事業※2に参画するなど海外での取り組みも注目を集めている。設立以来138年の歴史を誇る、総合海運の草分けともいえる同社だが、洋上風力発電分野においても船会社としてはパイオニア的存在だ。

同社は2021年4月、エネルギー・海洋事業営業本部のもとに風力エネルギー事業部を新設した。そこには、風力発電関連事業に、さらに注力していこうという同社の強い姿勢が表れている。常務執行役員 風力エネルギー事業部担当の鍬田博文氏はいう。

「洋上風力発電事業を、当社のコア事業に育てていきたいと考えています。事業部の新設は、そのための新たな第一歩です。これまでも様々なかたちで関わってきましたが、今後はいっそう幅広く、そしてより深く、洋上風力に取り組んでいきます」。

同社の強みは、どこにあるのか?

「洋上風力の仕事にはいろいろありますが、当社には総合海運企業として長年にわたり培ってきた“海”と“船”と“浮体構造物”についての豊富な知見があります。例えば、LNG(液化天然ガス)の洋上再気化設備や浮体貯蔵設備など、洋上風力発電が誕生する前から取り組んできました。また、北極海で砕氷船で資源エネルギーを運ぶなど、過酷な海象環境にも対応してきました。そうした経験とノウハウは、洋上風力発電事業にも通じるものがあります。特に、将来的に大量導入が期待される浮体式洋上風力発電には、当社ならではの強みが活かせると確信しています。

船舶は、通常2年半か3年ごとに、クルマの車検のような定期検査・補修のために入渠します。風力発電設備にも定期検査は必要ですが、浮体式洋上風力の場合は入渠場のようなところにもっていくことはできません。少なくとも20年間は、海上で検査と修理を行わなければならないのです。そうした浮体の構造や係留方法はどのようなものであるべきか、どのようなメンテナンスが有効で効果的かなど、様々なノウハウと技術を蓄積し、常にユーザー目線で、使いやすく、コスト競争力のある浮体構造物のあり方を考えてきました」。

コンサルからO&Mまで。メンテ人材育成にも着手

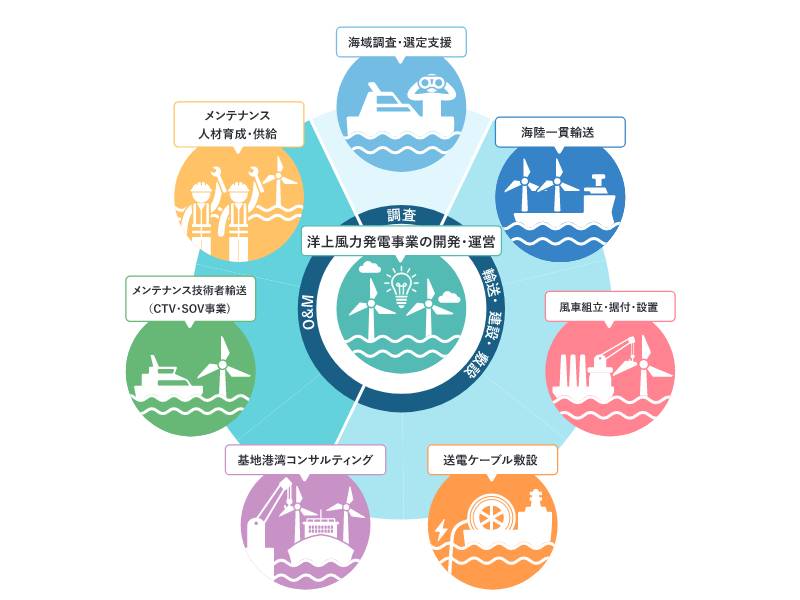

具体的には、どこに、どのように参画しようとしているのか。鍬田氏は、「商船三井グループの総合力を活かし、洋上風力のバリューチェーン全体に貢献していく」として、次のように話す。

グループの総合力で洋上風力の全フェーズに貢献。

グループの総合力で洋上風力の全フェーズに貢献。

「立地環境調査に始まり、事業海域や基地港の選定・運用支援など海洋・港湾オペレーションのコンサルティングサービス、事業計画・戦略策定のサポート、競争力のあるファイナンス組成や確実な許認可手続きなどの開発フェーズ。まず、これらについてグループ企業のMOLマリン&エンジニアリング(株)とともに取り組んでまいります。

次に、建設フェーズにおいて、電力ケーブル敷設船に関与しながら海陸一貫のロジスティクスを提供します。海上輸送は、多目的在来船45隻を運航する商船三井ドライバルク(株)と連携。内外船社と協力し、重量物船、モジュール船、バージ等あらゆる風力発電設備の輸送に最適な船型で輸送提案が可能です。また、内航重量物輸送では、商船三井内航が対応いたします。陸上輸送に関しては、商船三井ロジスティクス(株)と(株)宇徳が、ルート調査から陸上輸送、艀や在来船での積み下ろし作業、海上輸送手配までを一貫して行います。

O&Mフェーズでは、あらゆるサイズの洋上風力のメンテナンス支援船のサービスを提供して、船舶安全航行の経験・知識を生かし、安定したオペレーション管理、安全確実なメンテナンス管理、適時適切なレポーティングなどのサービスの提供を目指します。

メンテナンスに関しては、将来的な国内の人手不足を見据えて、人材育成にも取り組み始めています。当面は、主に日本人の作業員がメンテナンスを担うことになると思いますが、国が掲げる洋上風力の導入目標を考えると、作業員の不足が大きな足かせになる懸念があります。そこで当社は、船員育成・供給における40年以上のパートナーであるフィリピンのMagsaysayグループと共同で、2020年8月にMM EMPOWER社を現地に設立しました。メンテナンス要員として外国人人材活用を考えている企業様に向けて、人材発掘・現地教育・送り出し・アフターフォローまでのトータルサポートをご提供します」

発電事業にも参画し、ノウハウ蓄積を目指す

さらに、鍬田氏は、洋上風力における“発電”そのものにも取り組んでいく方針であることを明らかにする。船会社が、なぜ発電事業にまで、手を出そうとするのだろうか?

「洋上風力に関わる以上、その根幹にある発電事業についてもしっかり理解していなければなりません。関連業務の提案においても、訴求力が違ってきます。発電事業者のニーズや課題を正確に把握しようと思ったら、我々自身も発電事業参画するのが近道です。プロジェクトマネジメントでは何を優先すべきか何を重視すべきかなど、学ぶべきことは多々あるでしょう。今後、当社が洋上風力をコア事業の1つとしていくためには、今のうちから発電事業そのものにも取り組んでおく必要があると考えています」。

洋上風力発電は、ほとんどが大規模なプロジェクトであり、他社とコンソーシアムを組んで推進していくものだ。商船三井は、発電事業の知見を得ることで、総合海運の延長線上で業務を請け負う立場から、プロジェクトの中核で貢献するポジションへの飛躍をも目指す。

「洋上風力関連事業全体で、将来的には100億円くらいの利益を生む事業にしていく方針です。まずは着床式の発電事業に参画して、引き続き関連事業で力をつけて、導入が早まる可能性もある浮体式プロジェクトでは、より主体的に関わっていけるようにしたいと考えています。

海外に目を向けると、アジアでは台湾が先行していますが、他の地域にも洋上風力が伸びてきそうな海域はあります。当社は、海運会社として、世界中いろいろな国のパートナー企業と一緒に仕事をしてきました。台湾のSOV事業のパートナーも、その1つです。洋上風力伸長の可能性が高いフィリピンやベトナム、インドなどにも信頼できるパートナーがいますので、そうした企業と共に、それぞれの国の洋上風力をサポートして事業推進していければと思っています」。

洋上風力は地球を守り、明るい未来を創る

商船三井グループは、「青い海から人々の毎日を支え、豊かな未来をひらきます」という理念のもと、2021年6月に『商船三井グループ環境ビジョン2.1』を策定した。中長期目標として、「2020年代中にネットゼロ・エミッション外航船の運航を開始」、「2035年までに輸送における温室効果ガス排出原単位を約45%削減する」、「2050年までにグルーブ全体とのネットゼロ・エミッション達成を目指す」の3つを掲げる。

そして、この中長期目標を達成するための方針として「自社からの温室効果ガス排出削減」と「社会の温室効果ガス排出削減への貢献」の2つを示す。鍬田氏は、洋上風力発電事業に取り組む意義も、まさにこの2つにあると述べる。

「洋上風力発電は、大きな成長が望まれる脱炭素電源であり、総合海運企業としてこれに取り組むことは、社会の温室効果ガス排出削減への貢献に他なりません。洋上風力で生まれた電気で水を電気分解して水素をつくり、直接燃料エネルギーとして船を走らせたり、水素とCO2からメタンを合成して燃料にするなど様々な利活用も可能です。社会と自社、この両方の温室効果ガス排出削減を可能にする、商船三井グループが一丸となって取り組むべき事業なのです。

海運企業は、これまで世界の海で燃料油を焚いて、CO2を排出しながら船を走らせて資源・エネルギー・食料・製品などを輸送することによって、日本と世界の経済成長と発展に貢献してきた自負はありますが、フェーズは変わり始めており、地球と共に生きていく時代に入っています。これまでは経済成長、産業発展第一でやってきましたが、地球環境を疎かにしていては、もはや人間は幸せに暮らせないようです。洋上風力発電事業は、地球と人間が共存しながら、明るい未来を創っていくための取り組みだと思います」。

商船三井が体現しようとする総合海運企業の新しいかたち。同社が拓こうとしている“明るい未来”に期待したい。

※1. SEP船:Self-Elevating Platform/プラットフォームに海底着床、及び昇降の為の脚を装備し、プラットフォームを海面上に上昇させてクレーンによる洋上風力発電設備の設置作業を行う台船。プラットフォームを波浪の届かない高さまで上昇させて保持することにより、波浪中でもクレーンを用いた作業を行うことができる。

※2. SOV:Service Operation Vessel/洋上風力発電所のメンテナンス技術者を複数の洋上風車に派遣する為に多数の宿泊設備を持ち、一定期間洋上での活動が可能なオフショア支援船。本船と洋上風車の距離を常時安全に保つため、ダイナミックポジショニングシステム(DPS:自動船位保持機能装置)を搭載し、また本船から洋上風車プラットフォーム上に技術者を安全に渡すため、波等による船体動揺を吸収するモーション・コンペイセイション(Motion Compensation)機能をもつ特殊なギャングウェイ(Gangway) を搭載する。

PROFILE

株式会社商船三井

常務執行役員

風力エネルギー事業部担当

鍬田博文氏

問い合わせ

株式会社商船三井

〒105-8688 東京都港区虎ノ門2丁目1番1号

TEL:03-3587-7117

取材・文/廣町公則

Sponsored by 株式会社商船三井