秋田でセミサブ浮体式・ハイブリッド係留の実証試験

2022/10/10

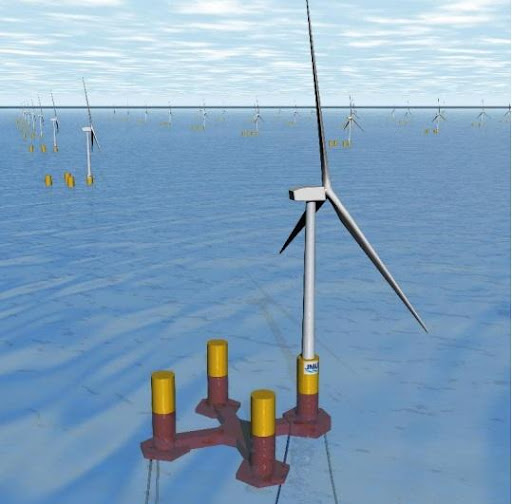

洋上風力発電の導入を進める秋田県沖で、浮体の半分を潜水させる「セミサブ型」の実証試験が行われる。浮体式洋上風力発電は、「着床式」に比べて初期建設費用が高いことが最大の課題だが、低コスト化に向けて鋼製チェーンと合成繊維ロープを併用した「ハイブリッド係留」の試験にも取り組む。土台と海底をつなぐ作業を終えたあと、9月下旬にも実証試験を開始する予定。(画像:製造中のセミサブ型浮体の模型)

セミサブ型の実用化へ

1年間の実証試験

浮体式の実証試験を行うのは、造船大手のジャパンマリンユナイテッド(JMU、横浜市)。日本シップヤード、ケイライン・ウインド・サービス、東亜建設工業の3社と共同で実施する。10日は、岸から約3キロ離れた海面に、縦横10メートルの風車の土台の模型を浮かべる作業が行われた。

秋田県潟上市沖に浮かぶセミサブ型の模型

JMUは、出力1万2000キロワット級の大型風車に対応したセミサブ型浮体デザインの開発を進めている。秋田県沖の実証試験では、9分の1のサイズの模型を海に浮かべる。模型に風車は載せず、高さ約7.5メートルのタワーに風向計と風速計を取り付ける。セミサブ型は、ほかの型式よりも構造が複雑だが、浮体が揺れにくく、対応できる海域が広いなどのメリットがある。このため、浮体式の大量導入時代にはセミサブ型の普及が有力視されている。実証試験は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「グリーンイノベーション基金」事業の一環で、期間は1年間を予定している。

コスト低減と

耐久性と検証

JMUのセミサブ型風車のイメージ

日本は、排他的経済水域(EEZ)の面積が世界6位。さらに日本周辺は急峻な海底地形のため、着床式よりも浮体式の方が適していると言われている。日本風力発電協会によると、着床式のポテンシャル(導入可能な発電設備の容量)が約1億2800万キロワットに対し、浮体式は約4億2400万キロワットと3倍以上にのぼる。

浮体式の技術は、欧米に比較して日本がやや先行している。戸田建設が長崎県五島市沖で、日立造船や丸紅などが福岡県北九州市沖で浮体式を1基ずつ稼働している。戸田建設はENEOSや大阪ガスなどと企業連合を組み、五島市沖で新たに8基の浮体式洋上風力を建設し、24年の商業運転開始を目指している。

秋田沖の実証試験では、係留ロープの軽量化の可能性を探るため、鋼製チェーンと合成繊維ロープ(ナイロン)を組み合わせたハイブリッド係留を採用する。張力を変えて係留する試験も行い、冬期間や台風などの悪天候に長期間耐えられるかを調べることにしている。浮体式洋上風力発電は、国内では実証試験段階にとどまっているが、係留ロープの軽量化が実現すれば、施工や輸送にかかる費用が大幅に低減され、採算性の向上が期待される。

取材・文/高橋健一