浮体式洋上風力と漁業:水産行政プロフェッショナルが見る共生の道筋

2023/06/05

近い将来、領海を越えて排他的経済水域(EEZ)での操業も予想される浮体式洋上風力発電。漁業と共生するうえで、政府や都道府県に期待することについて、元水産庁長官で東京水産振興会 理事の長谷成人氏に話を聞いた。

洋上風車と沿岸漁業の

共存共栄モデル

洋上風力発電の導入を促進する再エネ海域利用法は、私が水産庁長官を務めていた2018年12月に成立しました。再エネ海域利用法の前提として、当時の(一社)海洋産業研究会(現:海洋産業研究・振興協会)が立てた構想が「漁業協調型」です。具体的には、風車の魚礁効果や、保守点検のために漁業者を雇用して漁業との協調を図ることなどが構想されていました。

漁業にはさまざまな種類がありますが、沿岸漁業の中でも、一定の場所に棲みついている魚(根付資源や磯根資源)をとる漁業であれば、風車の魚礁効果をうまく引き出してWin-Winのモデルを実現しやすいでしょう。例えば、アワビやサザエなどを潜ってとる潜水漁、同じ場所に留まっているクエなどの魚を釣る釣り漁、固定式の小型の網でイセエビなどをとる刺し網漁などです。

そもそも、日本の漁業は全体として高齢化が進んでいます。水温上昇などの環境変動によって漁獲量が減っていることもあり、存続が危ぶまれる漁村もあるほどです。新たな洋上風力発電産業を振興することで地域活性化につなげ、漁村がこれからも存続できるようなら、苦労はあっても知恵を絞りながら、Win-Winの形をなんとか作る努力をしていくべきです。実際に、秋田県や千葉県銚子市、長崎県五島市などでは、このようにして洋上風力発電に取り組んでいます。

「漁業協調」が困難な

沖合の浮体式洋上風力発電

しかし、浮体式洋上風力発電が設置される沖合の漁業は、沿岸漁業とは性格が異なります。沖合漁業の主力は、まき網漁、底びき網漁、はえ縄漁などです。例えば、大中型まき網漁では長さ2キロメートル、深さ250メートルにも及ぶ網を海中に沈めて、風や潮流がある中で魚を網でまいてとります。マグロはえ縄漁では長さ200キロメートルにもわたる長大な縄を使います。このような漁法では、もし漁場の途中に風車や係留索などが設置されれば、物理的に漁ができなくなってしまいます。沿岸漁業では風車を魚礁として活用できる可能性もありますが、沖合漁業では多くの場合、むしろ障害物となって難しいでしょう。

また、沿岸漁業の場合には、風車の保守点検に漁業者を雇用することも期待できますが、沖合漁業の場合には当てはまりません。例えば、北海道から千葉までのように広い漁場で長期間操業する沖合漁業は、特定の風車にアクセスしなければならない保守点検業務とマッチするような性質ではないのです。

残念ながら、沖合の漁業者が洋上風力発電から得られるメリットはほとんどなく、沖合漁業と洋上風力発電はトレードオフの関係にあると言えるでしょう。そのため、浮体式洋上風力発電に多くの場合、沖合漁業者から反対の声があがるのは避けられません。

漁業操業マップを

AISデータで作成

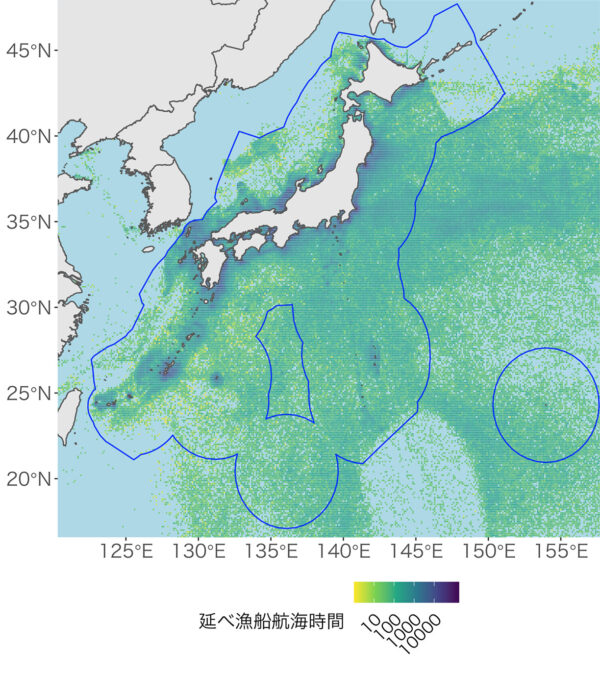

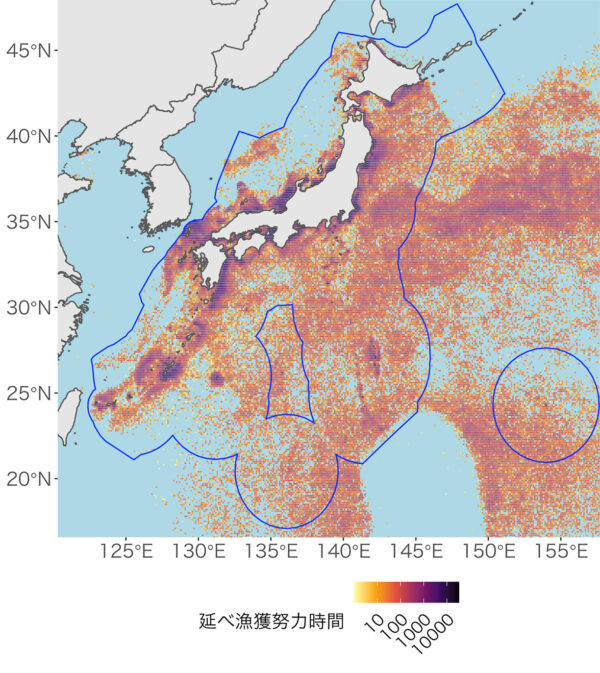

このような状況で事業者がボトムアップで案件を形成しようとしては、事業者と漁業者の双方にフラストレーションが溜まる一方です。そこで、双方のフラストレーションを少しでも和らげる目的で、どの海域で漁業操業が密に行われているかを示すマップを、岩手大学の石村学志准教授、武蔵大学の阿部景太准教授に依頼して、漁船に装備されたAIS(自動船舶識別装置)のデータをもとに作成してもらいました。参考までに、下図※に掲載します。

(図1 2018–22年の0.1度メッシュごとの年間推定漁船航海時間の分布)

(図2 2018–22年の0.1度メッシュごとの年間推定漁獲努力時間の分布)

※これは、国際非営利団体Global Fishing Watchのデータをもとに、日本の漁船のうちのモニター対象船約6,500隻について集計したものです。この数字は、2021年漁船統計の総トン数ごとの漁船数に対し、15トン以上20トン未満の漁船では約3割、20トン以上100トン未満では7割以上、100トン以上では97%に当たる漁船のデータであり、沖合域での日本の漁船の利用状況を相当程度反映したものと考えます。図1の航海時間には、漁撈活動中だけでなく漁場と港の往復航、探索活動なども含みます。図2の漁獲努力時間については、機械学習漁獲行動解析による推定になります。

今後、発電事業者が漁業者との無用のトラブルを避けて案件を円滑に進めるには、風況や水深といったデータに加えて、どの海域で漁業活動が盛んに行われているのかも考慮して候補海域を検討する必要があります。その海域でどのような漁業者が操業しているのかという関係漁業者の特定こそが、洋上風力発電事業と漁業との調整の一丁目一番地です。

政府主導の“交通整理”が必須

都道府県もリーダーシップを

本来、これらの整理は、案件形成の初期段階から政府が関与し、調査などを効率よく行うセントラル方式で行うべきです。再エネ海域利用法では、漁業に支障を及ぼさない水域であることが促進区域の選定条件となっているのですから、政府には、漁業実態をもとにきちんとした棲み分け作業を主導してほしいと考えます。

そのうえで、今後の洋上風力発電の全体像を漁業者にも示すべきです。個別の案件形成ごとに漁業者との交渉を事業者に任せていても、将来的に、どの海域にどれくらいの洋上風力発電が導入されるのかという全体像がわからないままでは、沖合漁業者が受け入れ可能かどうか判断できないのは当然です。

まずは、政府主導で洋上風力発電と漁業との棲み分けができる海域をゾーニングし、そのうえで関係漁業者を特定し、海域全体に対する計画を提示するというやり方であれば、漁業者も判断しやすいでしょう。特に今後、領海を越えて排他的経済水域(EEZ)で浮体式洋上風力発電を行おうとするのなら、なおさら、政府が前面に立って“交通整理”をすることが不可欠です。

一方で、地方自治体には、地元の漁業者はもとより、ほかの地域の漁業者や漁法に対しても理解や配慮を示してほしいと思います。沿岸と違って、沖合ではさまざまな地域の漁業者が同一の海域で操業するケースも少なくありません。関係地区が定められている漁業権漁場を離れた沖合の場合には、利害関係者が多岐にわたるため市町村での対応はまず困難であり、都道府県にもリーダーシップを発揮してほしいと考えます。

話を聞いた人

一般財団法人東京水産振興会理事、海洋水産技術協議会代表・議長

長谷 成人氏

1957年生まれ。1981年北大水産卒後水産庁入庁。資源管理推進室長、漁業保険管理官、沿岸沖合課長、漁業調整課長、資源管理部審議官、増殖推進部長、次長等を経て2017年長官。2019年退職。この間ロシア、中国、韓国等との漁業交渉で政府代表。INPFC、NPAFC(カナダ)、宮崎県庁等出向。

取材・文:山下幸恵(office SOTO)

取材協力:浮体式洋上風力発電推進懇談会