洋上風力EEZ拡大に向け「オールジャパン」の海洋政策を

2023/06/07

政府は今年4月、今後5年間の海洋基本計画を決定し、排他的経済水域(EEZ)での洋上風力発電の導入に必要な法整備を進める方針を盛り込んだ。EEZへの拡大に向けてどのような取り組みが必要なのかについて、国際法学者で上智大学教授の兼原敦子氏に話を聞いた。

多様な海洋利用に

海洋空間計画は不可欠

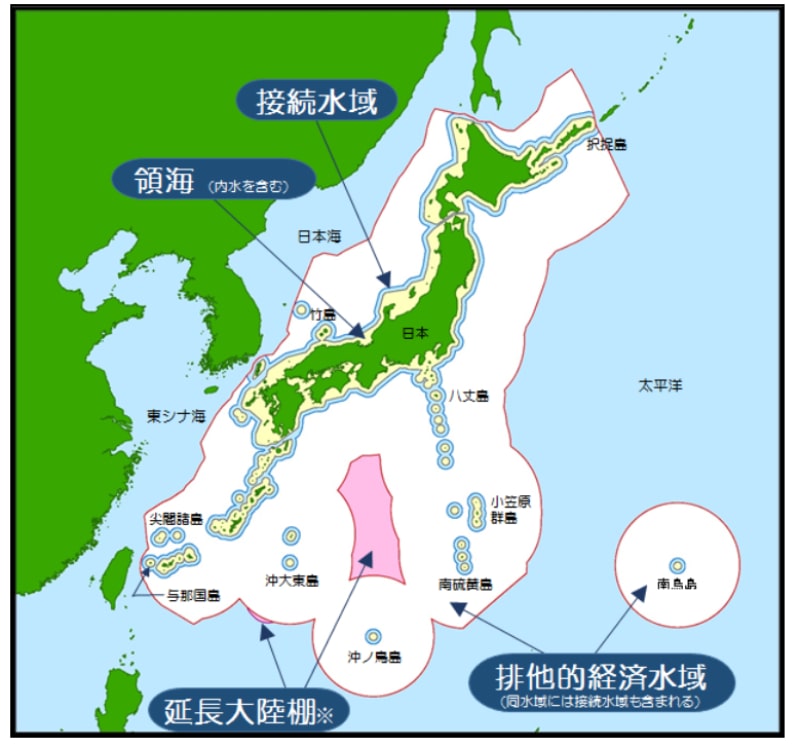

日本の領海等概念図(出典 海上保安庁海洋情報部)

EEZは、日本だけではなく諸外国も利用する海域です。つまり、EEZは、日本の国内だけではなく諸外国との関係においても権利や利益がぶつかり合う海域なので、それらの調整のためには、国が前面に出なければなりません。諸外国の利用も含めて、多様な海洋利用の利害関係を調整し国民と国家の利益を最大化するため、各省庁の垣根を越えてオールジャパンの海洋政策をつくる必要があります。日本の領土面積は世界第61位ですが、EEZを含む管轄海域の面積では、日本は世界第6位を誇ります。しかし、海域が大きいだけでは国力の自慢になりません。その広い海域を最適で最善の方法で活用してこそ、「海洋大国」と「海洋立国」の名を標榜するに値するのです。

洋上風力発電の実施海域をEEZに拡大するためには、海域を多様な海洋利用に配分する「海洋空間計画」の策定が不可欠です。それは、どの海域で洋上風力発電を実施するかの決定です。すでに欧州の国々などが「海洋空間計画」を策定し、EEZへの洋上風車の設置や稼働を進めています。航行・漁業・資源開発・軍事演習・レジャーなど、EEZでの海洋利用はますます多様化していて、利害関係も複雑化しています。そこで、どのように海域をそれぞれの利用に配分すれば、国民と国家の利益を最大化できるのかを決定するのが「海洋空間計画」です。「海洋空間計画」に基づいて、洋上風力発電の実施海域を決定するべきです。

しかも、日本が「海洋空間計画」を策定するには、国際法に基づいて、外国との間で権利や利益を調整するといういくつかの課題があります。EEZ沿岸国である日本は、EEZで限られた事項・問題にしか権利をもっていません。EEZは、外国も利用できる海域です。とくに、外国の船舶は、日本のEEZを自由に航行することができます。日本は、洋上風力発電の実施に際しては、こうした外国の航行の自由との調整をはからなければなりません。このように、EEZでの多様な海洋利用を調整するというときには、外国による利用も考慮しなければなりません。

「海洋空間計画」は、外国による利用も含めて、すべての多様な海洋利用の相互の利害関係を、「総合的に」調整するだけにとどまることはできません。それは、海洋利用の最適化のために、選択や優先順位の決定を含む、国家意思としての「統合的な」判断を必要とします。

洋上風力発電は

格好の「練習問題」

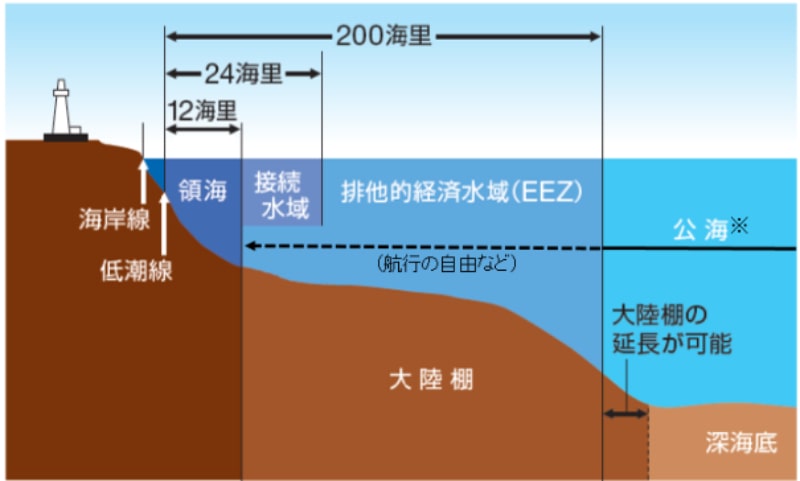

領海・排他的経済水域等模式図(出典 海上保安庁海洋情報部)

広大なEEZの全域に、ただちに「海洋空間計画」を策定するのは至難の業です。そこで、日本政府にとって洋上風力発電は、「海洋空間計画」に着手する大きなチャンスと考えています。いまの段階では、海岸から40~60kmの海域で洋上風力発電の実施が想定されています。この限られたEEZ内の海域について、洋上風力発電事業を計画することは、「海洋空間計画」策定の格好の「練習問題」であり、「はじめの一歩」になると期待しています。練習と経験を積み重ね、将来的にEEZ全域に「海洋空間計画」を広げていっていただけたらと考えています。

海洋空間計画は

オールジャパンで

2007年に総合海洋政策本部が設立される

「海洋空間計画」は、日本という国のオールジャパンの海洋政策でなければなりません。オールジャパンによる、「海洋大国」や「海洋立国」の実現です。航行の安全・漁業資源の保存・海洋環境の保全といった、個々の海洋利用を所轄する関係省庁が分割して計画を立て、この「単純総和」によってオールジャパンの計画をつくり上げることはできません。そうした計画を策定する制度・手続きとしては、総合海洋政策本部の機能を考えることができます。2007年に成立した海洋基本法に基づいて、内閣総理大臣を本部長とする「総合海洋政策本部」が設立されました。この総合海洋政策本部こそが、「海洋空間計画」を主導すべきと考えています。

国際的にも、日本のプレゼンスという観点から、計画策定にあたって関係各国との間で権利や利益を調整交渉する際には、国際法を活用して、権利をめいっぱい行使していただきたいと思っています。たとえば、洋上風力発電の海底送電ケーブルについて、国連海洋法条約は十分に明確な条文を定めていません。このため、海底送電ケーブルを敷設・運用する権利を、国連海洋法条約のどの条文に結びつけて、そしてどのような解釈に結びつけて正当化するのが最大の利益につながるのかを、判断する余地が残されています。言い換えますと、権利をめいっぱい行使し、自分の国の利益が最大になるように、国連海洋法条約という国際法を活用するチャンスがあるということです。適切な条文や解釈を選んで、自国の利益を最大化すると同時に、そうした考えによって関係各国を説得することができたら、それが、国際法において国際社会をリードすることにつながると考えています。

国際的な面では、国連海洋法条約をどのように解釈して適用するのかは、国の腕の見せどころです。主権国家の知恵でありチカラを示す格好の機会です。国内的な面では、洋上風力発電の実施のEEZへの拡大は、日本の海洋政策を「オールジャパン」で統合的かつ計画的に推進するきっかけとなります。ぜひ、こうした国力の発揮を期待したいと思っています。

話を聞いた人

上智大学法学部教授

兼原敦子氏

国際法学会代表理事(2020年6月~2022年6月)、みなみまぐろ事件において日本政府の弁護団、南極海捕鯨事件において日本政府顧問、総合海洋政策本部参与(首相任命、2016年5月~2022年7月)、運輸総合研究所理事、海上保安庁政策アドバイザー、笹川平和財団評議員

取材協力:浮体式洋上風力発電推進懇談会