洋上風力発電保険に求めるものの考え方や減災に対する思想の違い ~豊通インシュアランスマネジメントのリスクアドバイザリーサービス~

2025/01/09

日本は欧州に比べて気象・海象条件が厳しく、サプライチェーンも脆弱なことから、一般的に保険コストが高くなるとされています。果たしてそれは本当なのか、そして、事業者としてどのような配慮が必要なのか、洋上風力発電事業の保険組成の仕組みをわかりやすく解説します。

洋上風力発電事業における

保険の特徴

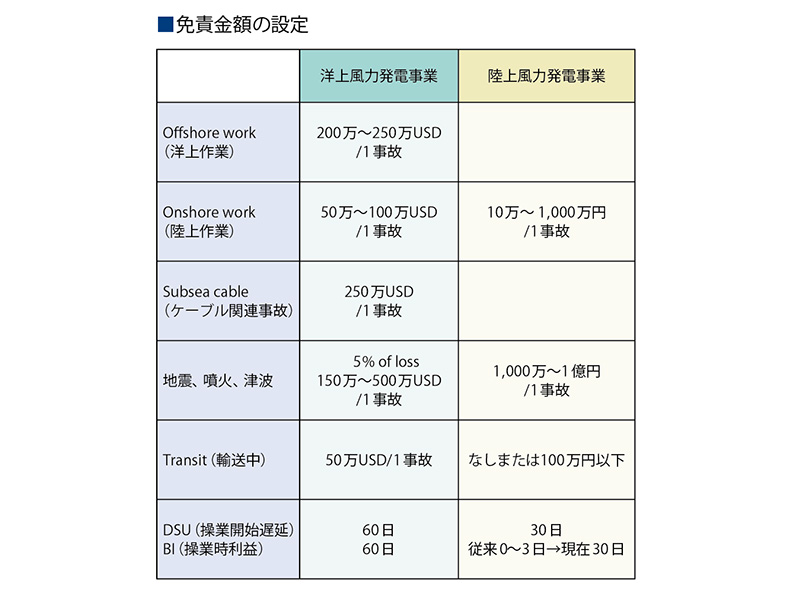

洋上風力発電事業の保険設計において、陸上風力発電事業と大きく異なるのは免責金額(自己負担)に対する考え方です。日本国内の事業においては保険に転嫁できるものはすべて転嫁し、自己負担は極力ゼロを好む傾向があります。一方、欧州をはじめとする他の先進国では、事業者が許容できないリスクを保険に転嫁し、許容できるリスクは事業者が内包するという考え方が一般的です。

洋上風力発電事業の保険手配においては、多くのリスクテイカーが欧州マーケットに集中していることや、日本国内の保険引き受け能力の制約から、先行する欧州のプラクティスに従うことが求められます。

洋上風力発電事業の保険組成においては、再保険者の引き受け方針に従うため、頻度が高く小規模な損害の引き受けを避ける傾向にあります。日本で事業を行っている私たちにとっては高額な免責金額を要求されるため、事業者のみならず施工者やメーカーも欧州型のリスクマネジメントを理解することが求められます。

結果として、事業が抱える免責部分のリスクを、事業者、施工者、メーカー間で押し付け合うのではなく、本来、そのリスクを理解し、コントロールすべき主体が責任を持つ文化を育むことが、プロジェクトの円滑な計画や遂行につながります。

日本と欧州における

防災意識の違い

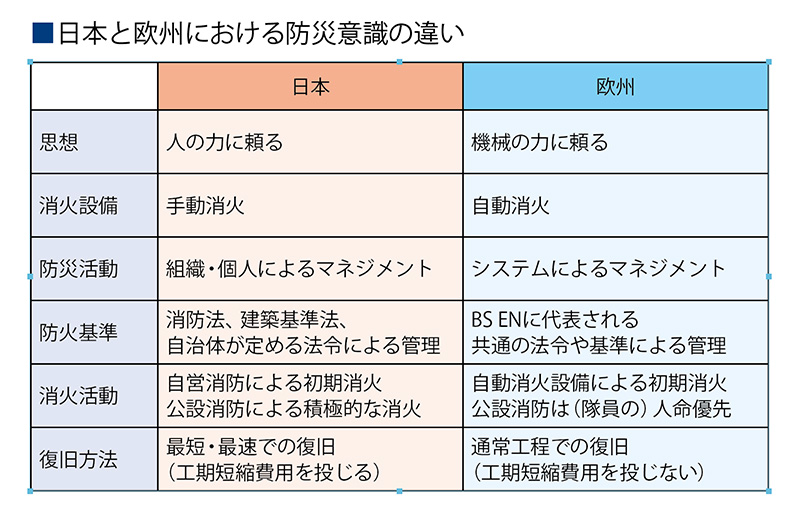

日本と欧州における保険の免責金額に対する考え方の違いに加え、防災に関する考え方やその違いについて説明します。

欧州の再保険者は自動消火システムを信頼する傾向があります。欧州より低い基準のシステムの採用は、保険料の増額に直結するため注意が必要です。たとえば、操業開始遅延保険(DSU)や利益保険(BI)においては、復旧スピードや設備の冗長性に基づいて保険料が算出されます。そのため、多額の費用と労力をかけて早期復旧を目指す手法(不確実性が残る)よりも、発生した損害に対して、合理的に被害を最小限に抑える手法の方が好まれます。

これは、早期復旧が成功した場合でも、アクセラレーション(復旧の加速)にかかった費用を保険で支払わなければならないためです。再保険者に対し、日本国内で行われる事業リスクに対する考え方を正確に伝え、誤認識や情報の非対称性を防ぐことが、最適な保険カバーと合理的な保険料を獲得するために不可欠です。

先行する案件の

事故事例から学ぶ

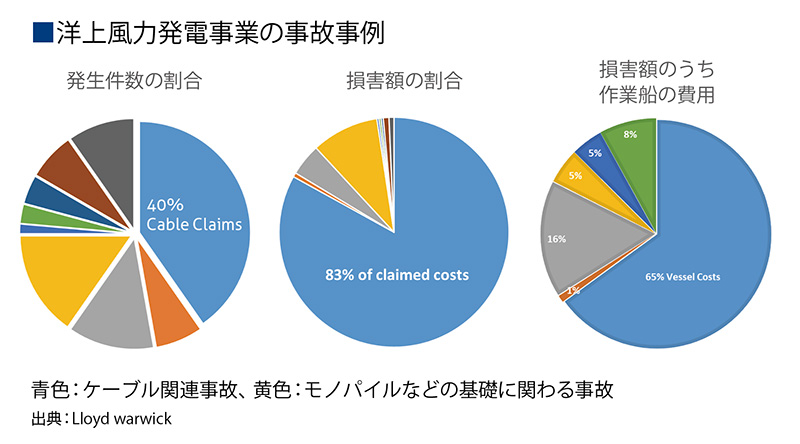

過去の洋上風力セミナーなどにご参加された方は、すでにご存じのところですが、発生件数および金額面で圧倒的に多いのは、海底ケーブル関連の事故です。

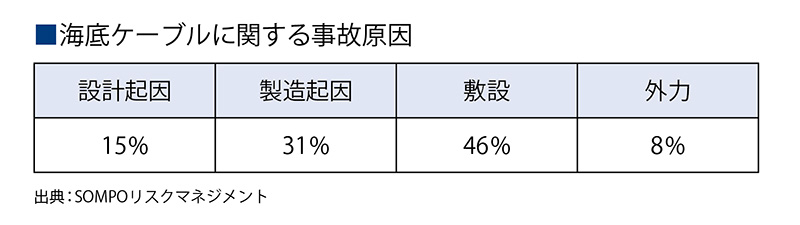

SOMPOリスクマネジメント社の調査によると、海底ケーブル関連の事故(グラフの青色部分)において、「コネクター、ジョイントのトラブル」は、 潮流、波力、スレ、揺れを考慮していない不適切な材料・組み合わせの選定が原因となるケース。「敷設時のケーブルの折れ、ヨレ(隠れた損傷として操業時に破損)」は、無理な作業スケジュール、監視の欠落、不適切なツールの使用が原因となっています。

「出荷時の巻き線時のトラブル」は、作業連携の不足、監視の欠落により発生しています。「第三者船舶のアンカーによる引っ掛け」は、埋設箇所の情報共有不足、不適切な埋設深度が原因。「洗堀防止工部分とのスレや摩耗」は、想定より早い摩耗によるケースとなっています。(CPSに関連する事故は2022年頃から免責)

風車基礎に関する事故(グラフの黄色部分)において、「打設時のパイルラン」は、不十分な地質調査、打設速度の管理不足や無理な工期遅れの取り戻しなどが原因。「作業船の衝突」は、DPS船のGPSシグナルロスト、 荒天時の無理な作業、作業船のGangway衝突などにより発生しています。

「TPの接合部の設計不具合、グラウト接合の不具合」は、新しい技術に対するアセスメント不足、インタフェースリスクに対する関係者間連携不足が原因となるケースが多くなっています。

日本の洋上風力発電事業に

おけるリスク管理

洋上風力タスクフォースのメンバー

多くの事故は単一要因ではなく複合的要因から発生しており、あとから振り返れば「あれは防げた」というものも多くあります。事故が発生した直後の初動対応の重要性を改めて認識する必要があります。事故は起きるものとしてとらえ、重大な事故にエスカレーションしないよう事前に十分なシミュレーションを行い、対策を講じることが重要です。

重大事故に発展するシナリオを複数検討することは、リスク発動時の損害規模を把握するだけでなく、有効なリスク対策の実施に寄与します。また、リスク評価の結果やリスク低減の対策は、マネジメントだけでなく、関係者や現場にも確実に周知することが重要です。

冒頭に、リスク分散や引き受けキャパシティの観点から国際再保険マーケットに頼らざるを得ないことに触れました。秋田県の秋田・能代港湾案件、これに続く北海道の石狩湾新港案件に関しては、商業運転開始日の遅延や運転に支障をきたす事故が発生することなく、無事に商業運転が開始されました。多くの困難があったことが、現場関係者から伝えられています。日本の洋上風力発電プロジェクトが厳しい立地条件にもかかわらず、優れたリスク管理が行われていると、海外の再保険者から高く評価・認知される日が来ることを願っています。

問い合わせ

豊通インシュアランスマネジメント株式会社

東京営業所

東京都港区港南二丁目3番13号 品川フロントビル11階

TEL:03-4306-8245

WIND JOURNAL vol.8(2025年春号)より転載

Sponsored by 豊通インシュアランスマネジメント株式会社