送電ケーブル敷設の課題を解決するNECネッツエスアイの弧状推進工法とは?

2022/09/19

洋上風力発電の本格導入に向け、送電ケーブル敷設に伴う課題解決策として、「弧状推進工法(HDD:Horizontal Directional Drilling)」が注目され始めている。弧状推進工法とは何か?そのメリットはどこにあるのか?日本における同工法のパイオニア、NECネッツエスアイに聞いた。

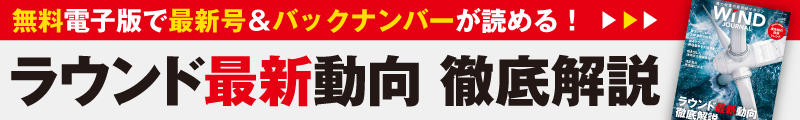

メイン画像:弧状推進工法による各種海底管路設置イメージ

陸上から掘り進めて管を設置し

海での作業がほぼ不要となる

洋上風力発電にとって、洋上の風車でつくった電気を陸上に送る海底送電線(送電ケーブル)の敷設は大きな課題だ。今日、一般的には、ケーブル敷設船で送電ケーブルを垂らしていき、海底を開削して埋設する工法(埋設工法)がとられている。しかし、そこには環境への影響など問題も少なくなかった。また、海が荒れていると作業ができないなど工程管理の難しさもあった。

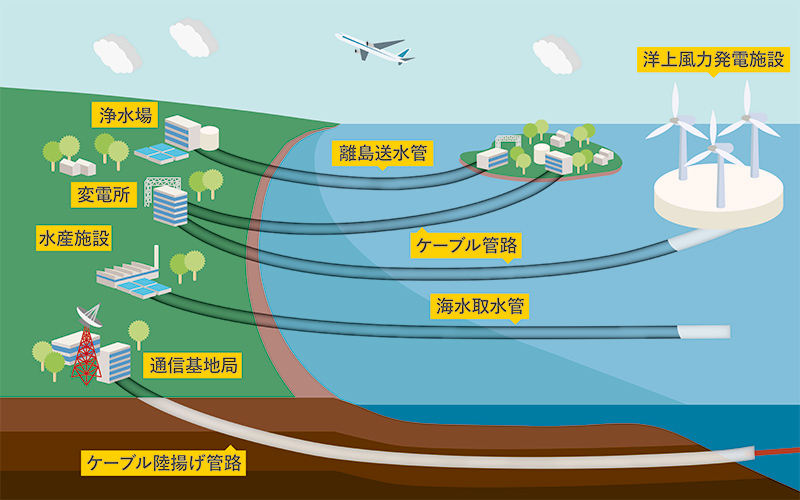

弧状推進工法は、従来の埋設工法とはまったく異なり、海での作業がほとんどない工法だ。陸上から洋上発電設備の近くまでドリルで穴を掘り進めて、送電ケーブルを通す管路を挿入していくというもので、管路の先端が海底に出るまでの作業はすべて陸地で行われる。すでに欧米など洋上風力先進各国で採用が進んでおり、これからの標準工法の1つとみなされている。

多様な地盤に対応し、

標高の高いところにも陸揚げできる

弧状推進工法は、各種パイプラインの河川横断などの目的で、1970年代にアメリカで開発された。その後、通信ケーブルの陸揚げ管路設置工事など、海近部での用途にも用いられるようになった。日本では、1990年代からこの工法を導入する会社が数社あらわれ、海底通信ケーブルをはじめとする様々な案件で実績を重ねてきた。

同工法においては、それぞれの地質に合わせて作業を行い、計画地点まで正確に管路を通す技術が求められる。NECネッツエスアイは、石灰岩・砂岩といった岩盤から砂・粘土といった軟弱地盤まで多様な地盤に施工実績があり、その技術とノウハウは海外からも高く評価されている。

とくに、同社の弧状推進工法は、標高の高いところからでも掘り進められることで知られる。ある案件では、標高約50mの高台が掘削のスタート地点となつている。掘削地点は、ケーブルの陸揚げ地点でもある。通信ケーブルの場合なら陸揚げする場所を比較的自由に選べるが、風車の設置場所に依存する洋上風力発電の送電ケーブルの場合、陸揚げ場所の選択肢は限られてくる。同社の弧状推進工法は、こうした課題を解決する手法としても注目されているのだ。津波のリスクがある日本においては、高台に陸揚げできるメリットはひときわ大きいといえるだろう。

環境への負荷が小さく

天候に左右されない

同社社会基盤システム事業部統括マネージャーの太田努氏は、弧状推進工法の特長を次のように述べている。

「まず、環境への負荷が小さいということが挙げられます。海底での開削・埋設作業がないので、海洋環境にほとんど影響を与えることなく送電ケーブルを設置することができます。地中にケーブルを通す工法ですから、防波堤などの護岸構造物があっても関係ありません。

また、気象状況に左右されることなく作業を進められるという点も大きな特長です。海でやる工事はどうしても天候に左右されますが、弧状推進工法の場合、ほとんどの工程は発進サイト(掘削のスタート地点)で行われます。海での作業は、海底の目的地点に管路の先端が出てきてからの、ダイバーによる最終工程のみです。先端に電気的な動力を持たないため、海中で直接取り扱うことができ、施工性・安全性にも優れています。」(太田氏)

弧状推進工法工事フロー

ICT技術を駆使して

洋上風力を幅広くサポート

NECネッツエスアイは、1953年に通信インフラの設置工事を行う会社として設立され、国内外の通信インフラや企業内ネットワーク等を中心に、コミュニケーション技術の発展と社会課題の変化に合わせて事業領域を拡大NECしてきた。弧状推進工法は、そうした事業を展開していくなかで磨き上げてきた技術の1つだ。

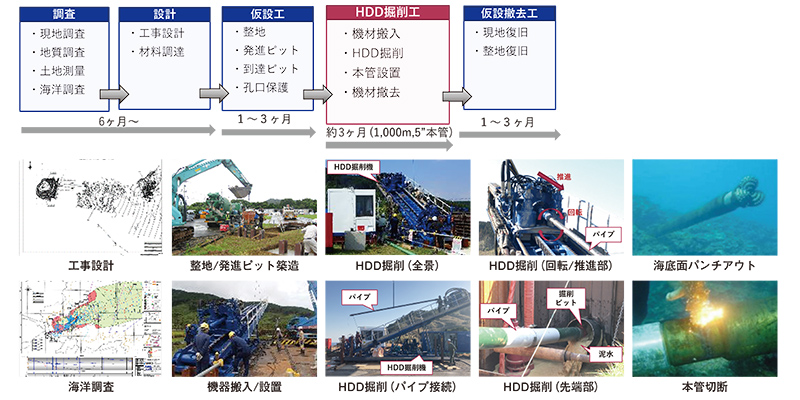

今後、NECネッツエスアイは、同社が有する広範なICTを駆使して、洋上風力発電の発展に幅広く貢献していく考えだ。CPT(コーン貫入試験)を採用した地質調査から、ローカル5GやLPWA(Low Power Wide Area)によるネットワーク構築、IoTセンシングによる洋上監視、運用・保守まで、同社が提供できるサービスは多岐にわたる。また、同社グループの拠点は日本各地にあり、サービス体制には定評がある。

洋上風力発電の本格導入に向けては、実績と技術をもつ国内企業の連携が不可欠となる。弧状推進工法を皮切りに、NECネッツエスアイがどんな役割を果たしていくことになるのか、注目は高まるばかりだ。

洋上風力プロジェクトの全体構想

NECネッツエスアイは、ネットワークを始めとする広範なICT技術を駆使して、施工から設計、構築、保守、運用に至るまで、洋上風力プロジェクトを幅広くサポートする。

問い合わせ

![]()

NECネッツエスアイ株式会社

東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

ネットワークソリューション事業本部

社会基盤システム事業部 海洋通信システム部

mail:nesic_hdd@ml.nesic.com

取材・文:廣町公則

WIND JOURNAL vol.3(2022年夏号)より転載

Sponsored by NECネッツエスアイ株式会社