業界トピック

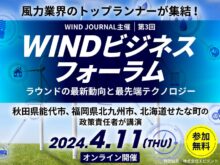

全国各地で導入が進む洋上と陸上の風力発電。秋田県能代市長と、福岡県北九州市、北海道せたな町の政策責任者、最先端テクノロジーの開発企業などをお迎えして、オンラインイベントを開催します!事前登録のみで無料ご参加いただけますので、お気軽にご参加ください。

【 終了 】4/11 WINDビジネスフォーラム ~ ラウンドの最新動向と最先端テクノロジー ~

浮体式洋上設備のプロジェクトマネジメントで、世界をリードする日揮。日本の浮体式洋上風力発電のリーディングカンパニーを目指している。

日揮、浮体式基礎と係留アンカー施工の最適化を提案! ドリル掘削の最先端企業と技術連携

係留索のサプライチェーンを早急に構築することは、日本の浮体式洋上風力発電事業にとって喫緊の課題だ。欧州で浮体式の実証機に採用された「アラミド繊維製の係留索」がWIND EXPO風力発電展に出展するということで、サプライチェーンの実態やメリットなどについて帝人の金 辰一郎氏(Kon Tatsuichiro)に詳しく聞いた。

WIND EXPO風力発電展に出展! サプライチェーンの構築が進む「アラミド繊維製の係留索」

浮体式洋上風力発電を支える合成繊維ケーブルや、海中の電力ケーブルの保護システムなどを提供するアイルエンジニアリング。世界で注目のソリューションをいち早く国内に導入し、洋上風力発電分野における存在感を高めている。

欧米で採用が進む浮体向け「合成繊維製ケーブル」を日本に! アイルエンジニアリングの挑戦

戸田建設は1月31日、長崎県五島市沖の洋上風力発電施設で、海上に設置済みの浮体式風車3基を建て直すと発表した。1基を陸揚げして検査したところ、長期にわたる健全性を確保することが難しいと判断した。

長崎県五島市沖 設置済みの浮体式洋上風車建て直し

120分でまるわかり!再エネビジネスの専門家が直接指導いたします。新規事業としてPPAと蓄電池を組み合わせたビジネスを検討しているEPC事業者様・需要家様、異業種からの参入を目指す事業者様におススメのオンライン勉強会。今回のテーマは「PPAと蓄電池ビジネス 新規参入の基礎知識」です。

【 募集終了 】3/13 再エネビジネス塾「PPAと蓄電池ビジネス 新規参入の基礎知識」~ オンライン開催 ~

前田建設工業の持ち株会社、インフロニア・ホールディングス(HD)は1月31日までに、風力発電大手の日本風力開発の株式を取得して、完全子会社化したと発表した。一気通貫で再生可能エネルギー事業を広く展開する方針だ。

インフロニアHD、日本風力開発の株式取得「一気通貫で再エネ事業を展開」

自然エネルギーの普及と蓄電事業を展開するパワーエックスが昨年12月、北海道苫小牧市の苫小牧港管理組合と、港の脱炭素化に関する包括連携協定を結んだ。同社が建造する電気運搬船や蓄電池を活用して、臨海部の工場などへの電力供給を目指す。

パワーエックス、苫小牧港の脱炭素化へ連携協定 電気運搬船を活用

風力発電専門のトレーニング施設・FOMアカデミー(福島市)は、レスキュー訓練の応用編である「アドバンスド・レスキュー・トレーニング(ART)」の提供を始めた。ARTは、ナセルやタワーなど風車の内部で負傷した仲間を救助するための高度なトレーニングだ。

【シリーズ 再エネの未来】FOMアカデミー、GWOの「アドバンスド・レスキュー・トレーニング」の提供を開始。BSTに続き

日本のモノづくりを支える製造業企業のDX化、脱炭素化の最新情報を発信するフリーマガジン「FACTORY JOURNAL」が1月16日に創刊しました。電子版では、業務改善や生産性の向上につながる情報を、より早く発信いたします。

製造業のDX化、脱炭素化の情報誌 「ファクトリージャーナル」が1月16日創刊!

アクセスランキング

アクセスランキング

- 秋田市のブレード落下事故で最終報告書「構造上の問題と損傷の未確認が原因と推定」

- 洋上風力「千葉県九十九里沖」で第1回協議会開催 促進区域への早期格上げに期待高まる

- WFOが人材育成イベントを継続開催 洋上風力発電の幅広いキャリアとエネルギーの未来を考える機会に

- JOGMEC 北海道岩宇・南後志地区沖(浮体)、島牧沖(浮体)でセントラル方式の海底地盤調査フェーズ2の事業者公募 参加申請は2月2日まで

- 北九州響灘洋上ウインドファームが年度内稼働へ「当初の事業費で難工事を克服」

- 【洋上風力第2ラウンド】秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖 3年後の運転開始に向け陸上工事が本格化

- 【洋上風力第1ラウンド】年明け以降に再公募を実施へ 応札価格に下限と上限を設定

- 【洋上風力第2ラウンド】新潟県村上市・胎内市沖 第5回法定協議会を1月20日に開催、自治体間の境界などを議論

- 【特集】洋上風力「第4ラウンド」の動向まとめ 異例の展開のラウンド事業の行方は?

- 長崎県五島市沖、浮体式風車が商業運転開始 再エネ海域利用法に基づく第1号案件が動き出す

フリーマガジン